在豫北平原的麦田与土坯房之间,河南省新乡市封丘县潘店镇大辛庄小学“90后”教师任明杰用十一年时间,用镜头对准三尺讲台外的童真世界,将 17 万次快门声编织成一部动态成长的视觉档案。这位刚刚荣获2025年全国 “最美教师” 的镜头里,既有留守儿童生日时的羞涩笑容,也有乡村少年在无人机镜头下发现家乡之美的惊喜,更有无数个用身高对比照丈量的成长刻度。他的摄影实践不仅重构了乡村教育的温度,更是书写了一部关于镜头语言的创新启示录。

从“记录”到“参与者”:摄影成为教育支点

2014年,初到大辛庄小学的任明杰面对斑驳的教室和漏雨的宿舍,曾一度萌生退意。但很快,这个会计专业出身的特岗教师发现,镜头可以成为打开孩子心灵的钥匙。他独创的 “身高对比照” 成为班级传统:每年春秋两季,他会让学生站在刻有身高刻度的黑板前,拍摄两张照片 —— 一张站立如尺,一张蹲下平视。这种充满仪式感的记录,让孩子们在六年小学生涯中清晰见证自己的身体成长,更在平等的镜头语言中感受到被尊重的温度。

“摄影不是冰冷的记录,而是情感的联结。”任明杰说。他会在学生生日时组织全班写下祝福,用特写镜头捕捉羞涩的笑容;会在运动会上追逐孩子们奔跑的身影,定格夺冠瞬间的呐喊;会在毕业季拍摄“时光胶囊”主题照,让离别充满仪式感。十一年间,他为每个学生建立专属文件夹,17万张照片如同一部无声的纪录片,诉说着6年时光里140余名孩子的蜕变。

光影中的生命档案:17 万张照片背后的教育生态

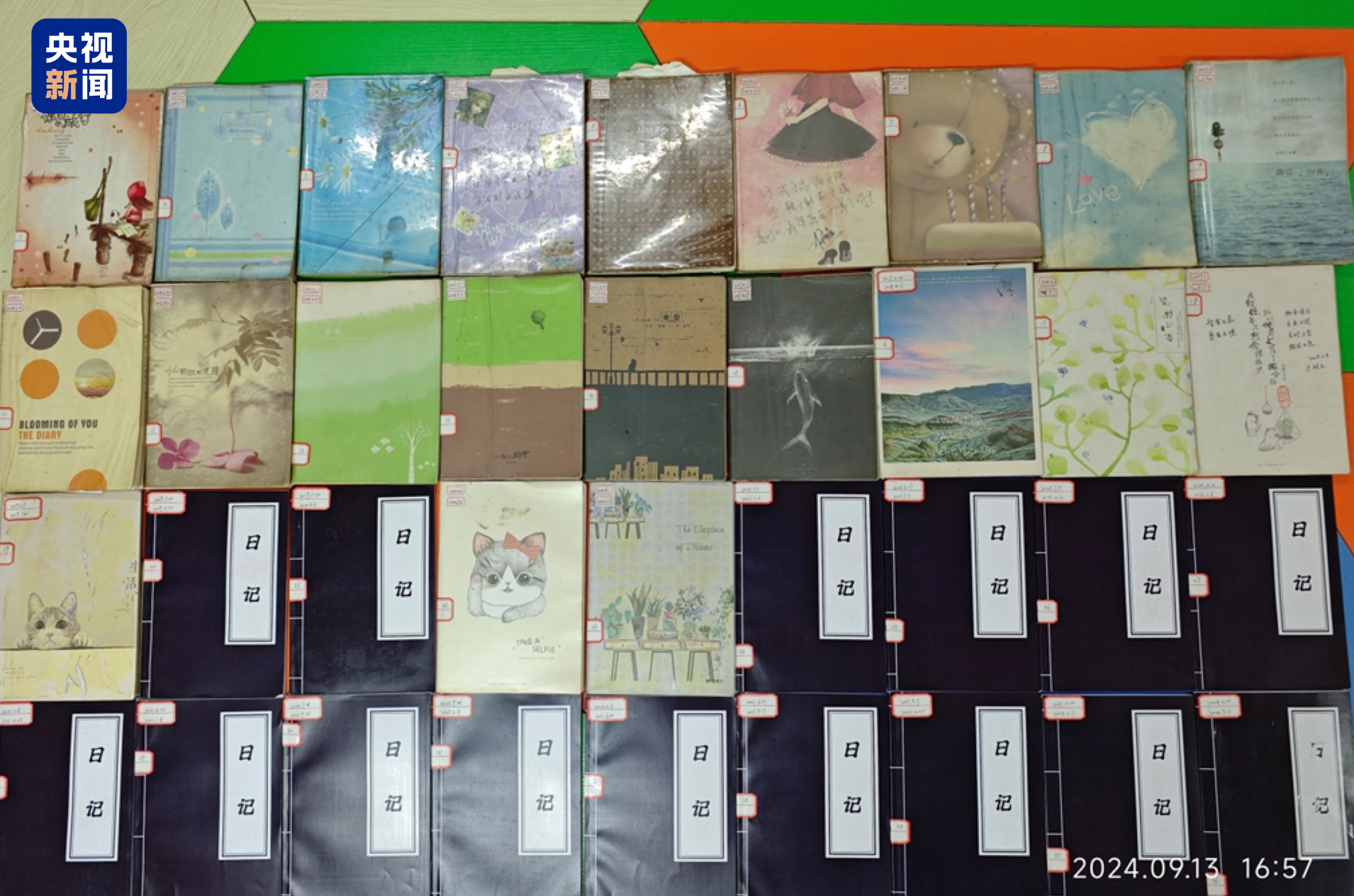

在任明杰的办公桌上,整齐排列着 36 个移动硬盘,每个硬盘对应一个学生的成长档案。从入学时的拘谨到毕业时的自信,从运动会上的拼搏到手工课上的专注,每个孩子的六年时光都被精准定格。这种 “影像档案” 系统不仅记录了个体成长,更构建了乡村教育的微观史 —— 他用镜头捕捉到乡村小学从 80 人到 140 人的生源复苏,记录下留守儿童从沉默到绽放的心灵蜕变。

更具创意的是他的 “生日影像礼”:每个孩子生日当天,会收到一张过塑的生日照,背面是全班同学的手写祝福。这种充满仪式感的礼物,让常年见不到父母的留守儿童感受到 “被看见” 的温暖。有学生在作文中写道:“任老师的相机像魔法盒子,把我的笑容变成了永远不会消失的星星。”

教育现场的摄影“革命”:“影像疗愈” 探索

任明杰的镜头从未局限于记录,而是主动介入教学现场。他开发的 “摄影 +” 课程体系,将麦秆编织、田间劳作等乡村元素融入摄影教学。在手工课上,学生们用麦秆制作相框,再将自己拍摄的乡村风景装裱其中;在科学课上,他指导学生用延时摄影记录植物生长周期,让抽象的生物学知识变得可视化。这种跨学科实践,让摄影成为连接知识与生活的桥梁。

更具突破性的是他的 “影像疗愈” 探索。针对留守儿童普遍存在的情感缺失,他开设 “家庭影像修复” 工作坊,指导孩子们用 PS 技术修复破损的全家福,在数字重建中重建情感联结。有学生在修复父亲打工前的合影后,第一次主动在日记中写下:“原来爸爸的笑容一直都在。”

影像传播的涟漪效应:从乡村教室到全网 80 万次共鸣

当任明杰将学生的摄影作品发布到省级名班主任工作室公众号时,他未曾料到这些带着泥土气息的影像会引发全网关注。《特岗教师生活记录》系列文章累计浏览量近 80 万次,其中用无人机拍摄的《我的村庄》组照被《中国教育报》头版刊载,引发关于乡村美育的广泛讨论。更令人振奋的是,他的影像叙事正在改变乡村教育的生态 —— 越来越多的大学生志愿者带着专业摄影设备来到大辛庄小学,与孩子们共同创作《麦田里的教室》《乡村十二时辰》等主题摄影集。

在最新的教学实践中,任明杰开始尝试 “双镜头叙事”:一方面用专业设备记录教育现场,另一方面引导学生用手机拍摄自己的 “微纪录片”。五年级学生李小雨的作品《奶奶的菜园》,通过 300 张延时摄影照片,展现了老人从播种到收获的全过程,该片在县青少年科技创新大赛中斩获金奖。这种 “教 - 学 - 创” 的闭环,让摄影真正成为赋能乡村孩子的成长工具。

结语:在快门声中重构乡村教育美学

任明杰的摄影实践,本质上是一场关于教育公平的美学革命。他用镜头语言打破城乡教育的资源壁垒,让乡村孩子在光影中看见自己的价值;他将摄影从艺术创作降维成教育工具,在每一次对焦中传递平等与尊重;他更通过影像传播,让乡村教育的温度抵达更广阔的天地。正如他在工作室墙上写下的:“当我们用镜头重新发现乡村,乡村就会重新发现自己。” 这 17 万张照片不仅是 17 万个成长故事,更是 17 万次对乡村教育可能性的探索,在快门声中,一个关于教育、关于美的新范式正在中原大地悄然生长。

照片来源:央视新闻、安阳师范学院、河南省教育厅

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: