开幕式现场 崔楠 摄

5月7日,由河南省文联主办,河南省摄影家协会、洛阳市文联承办的《国色·九歌——王昆峰影像艺术展》开幕式与研讨会在中国美术馆同期举行。中国摄影家协会致信对展览开幕表示祝贺。

第十三届全国政协常委、第十届中国文联副主席李前光,中国艺术摄影学会终身名誉主席杨元惺,中国美术馆副馆长潘义奎,中国摄影家协会副主席刘鲁豫、李树峰、杨越峦、线云强,中国摄协分党组成员、秘书长居杨,中国摄协第九届副主席柳军,中国摄协原分党组成员、秘书长高琴,河南省文联党组书记方启雄,河南省文联党组成员、副主席李明等出席活动。刘鲁豫主持开幕式,杨元惺、方启雄分别在开幕式上致辞,摄影家王昆峰致答谢辞。

中国艺术摄影学会终身名誉主席杨元惺在开幕式上致辞 陈黎明 摄

河南省文联党组书记方启雄在开幕式上致辞 陈黎明 摄

方启雄在致辞中表示,牡丹千姿百态,雍容华贵,千百年来被无数笔墨丹青吟咏描绘,早已成为一个颇具影响力的文化符号。本次展览是对中华优秀传统文化视觉化传播的积极尝试,是王昆峰先生依托洛阳鲜明的地域特色、深厚的文化底蕴而潜心创作的集中展示,反映了他在牡丹摄影实践和研究中的探索追求,体现了他在艺术语言和学术理论等方面的深厚学养。

多位业界专家对王昆峰的艺术创作表示肯定,并在随后的学术研讨会上从不同维度对其艺术成就进行了剖析。

学术研讨会现场 陈黎明 摄

王昆峰从上世纪70年代拍摄发表作品开始,不断探索,锐意创新,至今已坚持牡丹影像创作、传播牡丹文化40余年,是国内从业时间较长、拍摄手法丰富、艺术风格多元、用心用功用情探索影像表达可能性的牡丹题材代表性摄影家之一。王昆峰的多年艺术探索,在以中国式摄影语言和审美方式表现特色题材的道路上创造了独特样本,在守正创新中实践着思想精深、艺术精湛、制作精良。

《国色·九歌——王昆峰影像艺术展》共展出80余幅作品,分《花语》《花容》《花魂》《花姿》《花梦》《花咏》六个部分呈现,以大尺幅、高像素、精制作、重学术为特色,展示了牡丹别样的生命历程。作品以牡丹作为表现对象,以主观选择的直接方式打开物性,呈现事物内在结构、色彩旋律和层次节奏,创造出别具特色的花卉影像视觉语言,讴歌花的魂魄和生命力量。其作品借助拍摄牡丹花无穷尽变化的样态,解读生命从饱满绽放走向灵魂永生的更高境界,表达对中华民族生生不息、中华古老文明永葆生命活力的礼赞。

展览自5月1日展出以来,吸引了不少观众和游客前往品评观赏。观众表示,这些作品中透射出来的生命力量,让他们重新认识了代表着中国形象的牡丹,也更加深切地感受到摄影艺术的创造力和感染力。

展览现场 陈黎明 摄

内容来源:河南省文联

部分展出作品

在中国美术馆的3号和7号展厅内,《国色·九歌——王昆峰影像艺术展》,采用多种专业技术和高精设备拍摄的作品共分六个部分呈现。

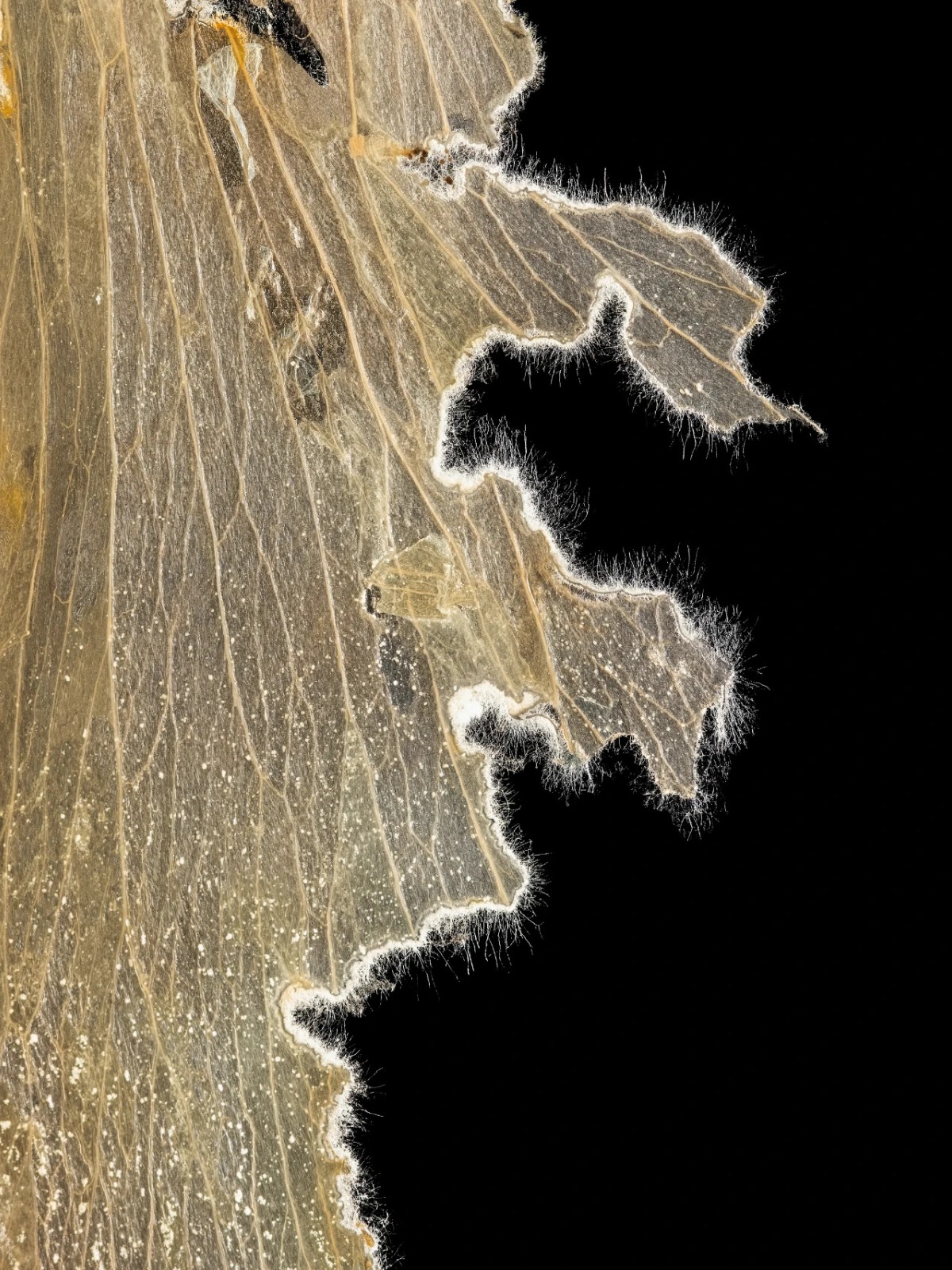

《国色·花语》No.1

《国色·花语》No.3

《国色·花语》作为开篇,利用微距摄影来抽离整体具象而凸显局部结构。作品摒弃具象的再现,转向抽象的光影、色彩、线条表现,通过将不可见的神韵化为可见的细节,构建一种超越寻常观看经验的纯粹视觉。

《国色·花容》No.1

《国色·花容》No.3

《国色·花容》在拍摄方法上引入了焦点堆栈这种扩展景深的摄影技术,通过对焦区域组合而获得更大景深,同时提升画质,让镜头中的牡丹更为立体精妙。

《国色·花魂》No.6

《国色·花魂》No.9

《国色·花魂》的创作依然采用焦点堆栈技术与1.5亿像素飞思相机、施耐德微距镜头的技术性能结合,拍摄的对象则由盛开的花朵换成了干枯、凋零、残败的牡丹,以全焦距、超精细质感,呈现一个未曾被感知的、抽象的、奇异的微观世界,让强烈的质感、肌理、色彩和构成完全跳出人们对于牡丹的一般认知。

《国色·花姿》No.3

《国色·花姿》No.4

《国色·花姿》系列凝视牡丹的零落枯萎,拍摄对象有的刚刚凋谢,有的已干枯数年,对王昆峰来说,他面对的是一个未知的世界,从中提取或构造的是“有意味的形式”。

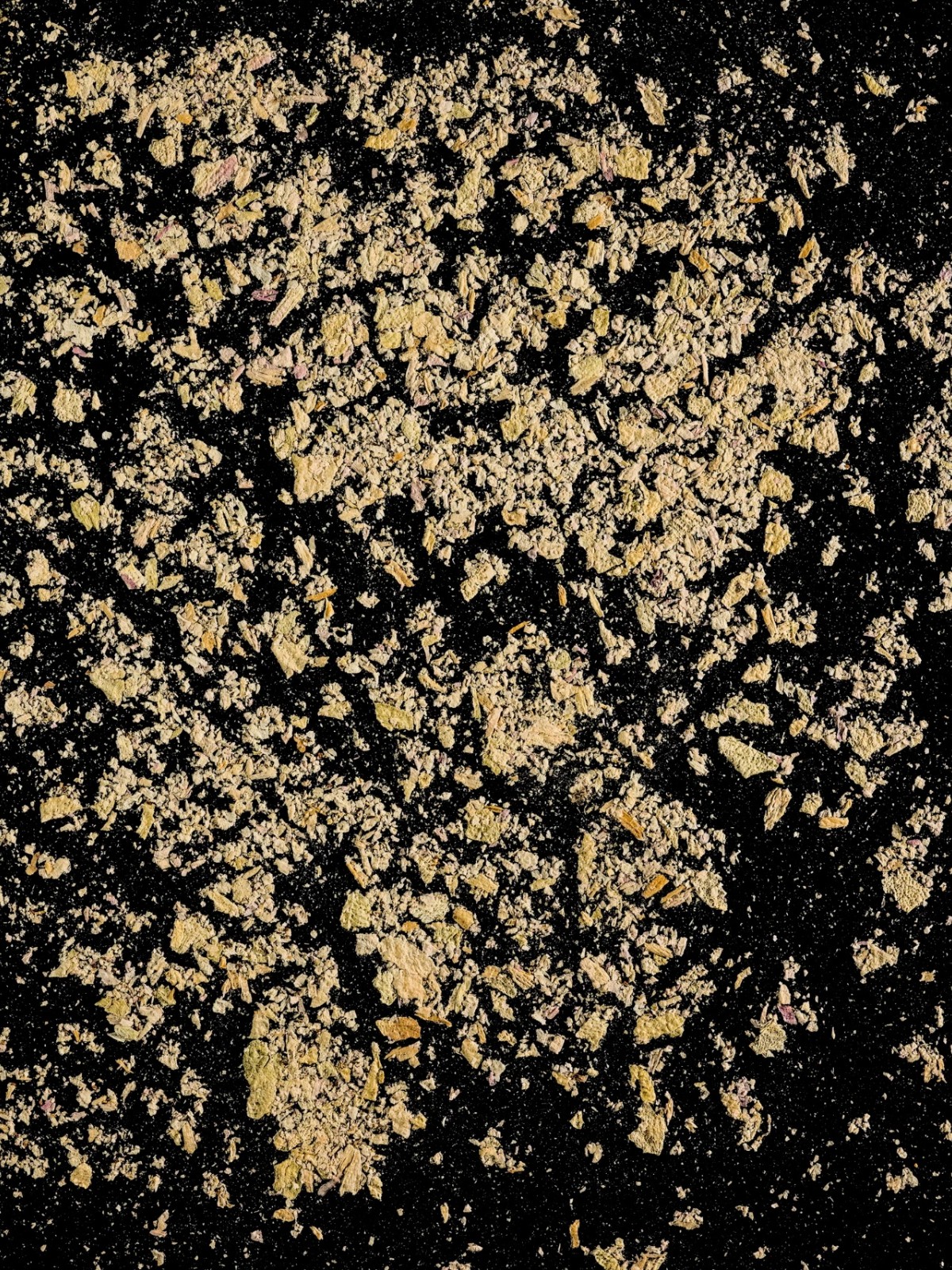

《国色·花梦》No.2

《国色·花梦》No.18

《国色·花梦》拍摄的则是凋零散落的花瓣,牡丹的姿容已经无迹可寻,化作灵动奇魅的图式、如梦如幻的色彩以及或柔如飘絮或坚如金石的多样质感,影像更加微观、更加抽象也更加自由。

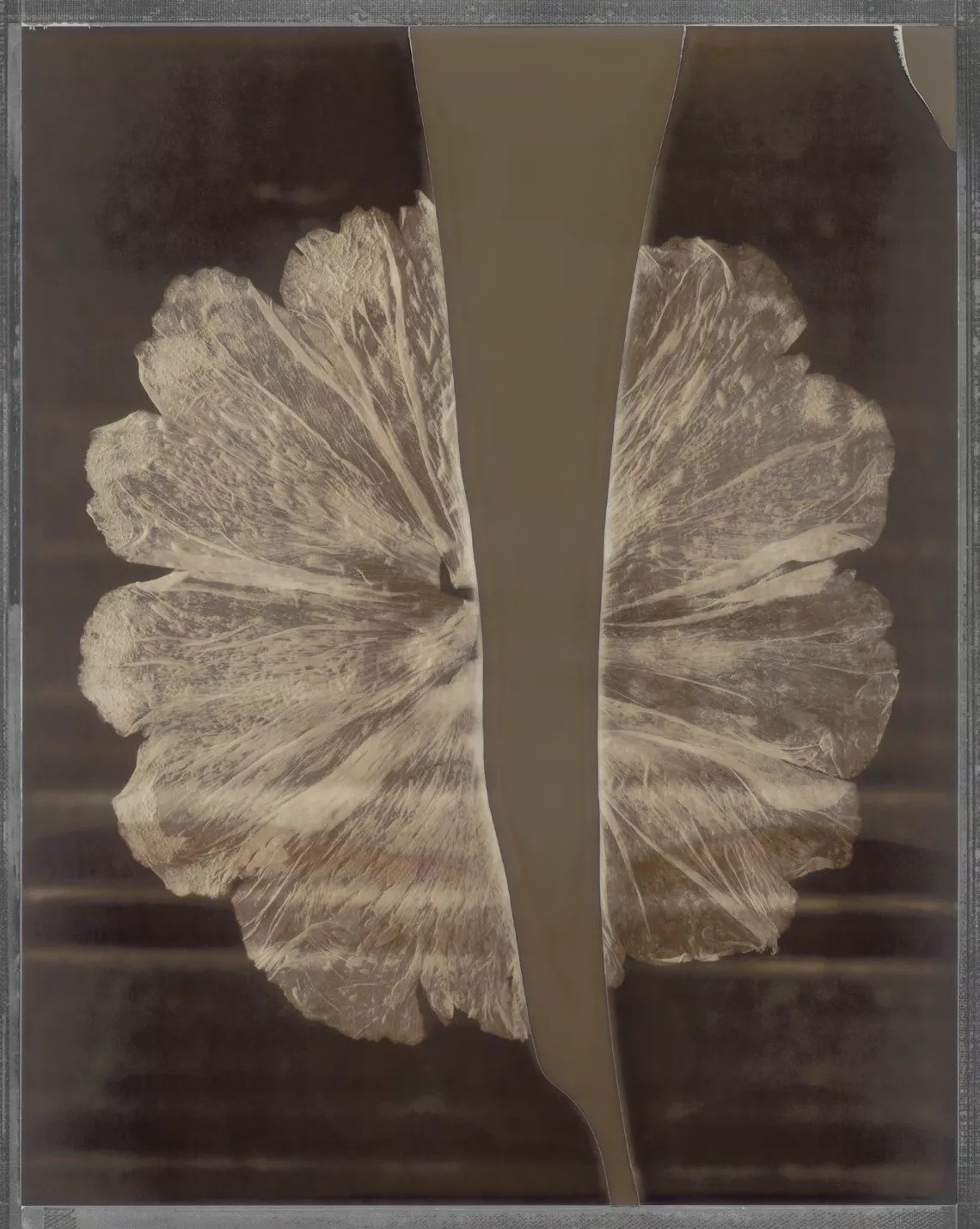

《国色·花咏 》No.2

《国色·花咏 》No.15

《国色·花咏》篇章特别着力于宝丽来特殊的工艺感和奇特的色彩呈现,构造陌生奇异又含蓄内敛、蕴含偶然和不确定性的影像,表现一种风华绝代的生命优雅飘落的心理意象。

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: