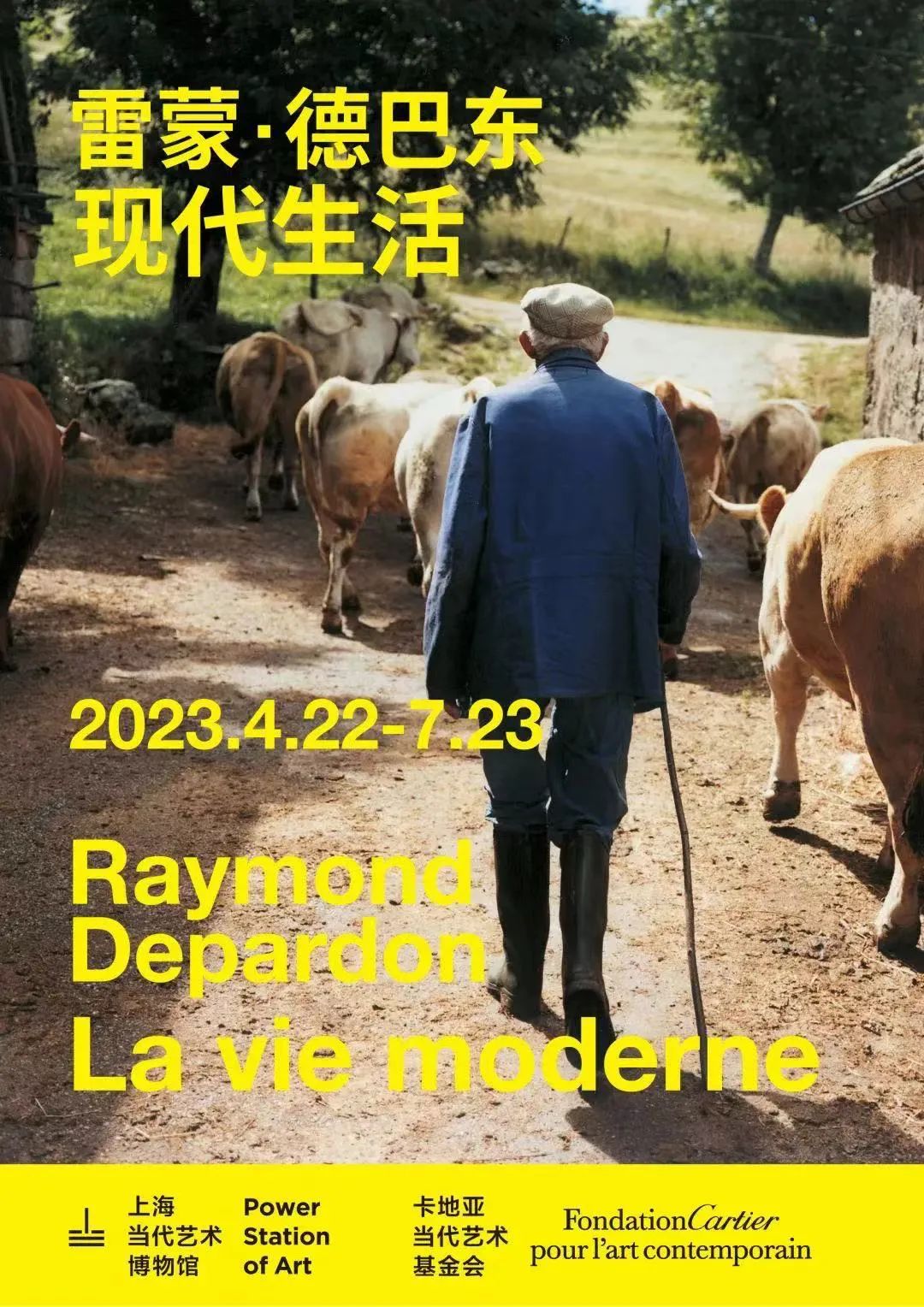

2023年4月21日,著名法国摄影师、电影导演雷蒙·德巴东在中国的首次个展:“雷蒙·德巴东:现代生活”于上海当代艺术博物馆盛大开幕。通过近百幅作品及一部主题电影,本次展览试图与观众分享艺术家如何运用图像进行简单而直白的叙述,并谦逊地将画面留给拍摄对象,不刻意追求决定性的瞬间。

展览由上海当代艺术博物馆与卡地亚当代艺术基金共同呈现,被纳入第17届“中法文化之春”。法国驻上海总领事王度出席开幕仪式。

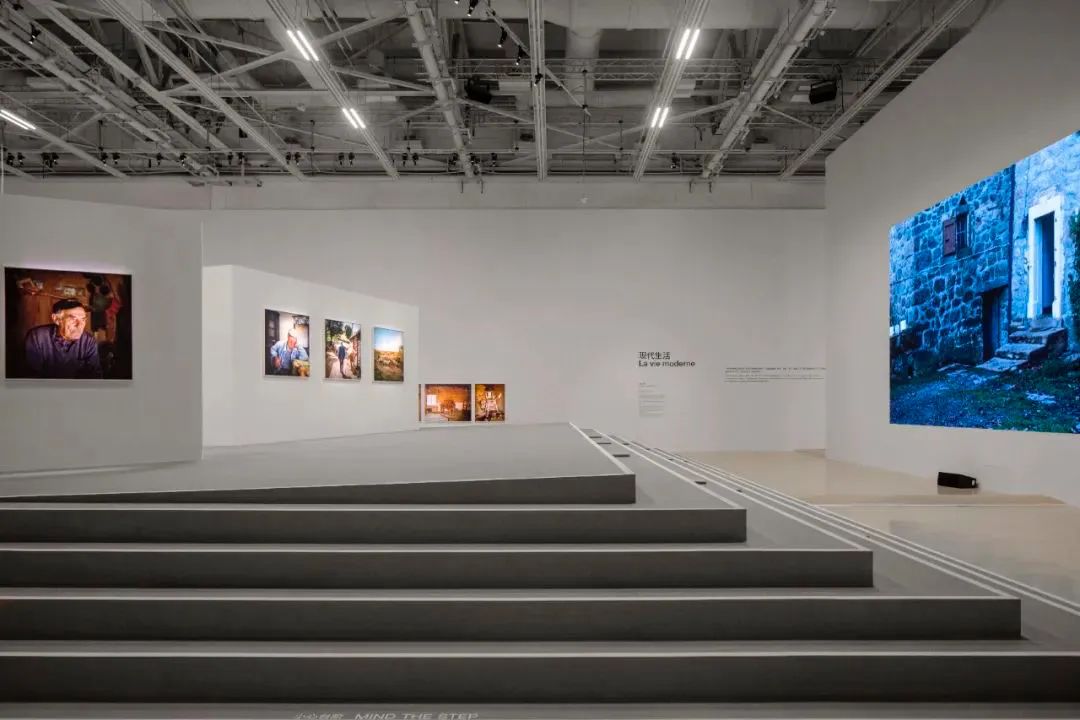

“雷蒙·德巴东:现代生活”展览新闻发布会现场。

本次展览的标题——“现代生活”,源自2008年雷蒙·德巴东与克劳迪娜·努加雷(Claudine Nougaret)共同拍摄的《农民剪影》三部曲中的最后一部。“现代生活”讲述的不仅是德巴东的乡村情节,也意在呈现法国当下的乡村、市郊、灰色地带,这些波澜不惊的地方与人们对法国固有的视觉联想——如诗如画或者罗曼蒂克大相径庭。作为农民的儿子,德巴东在讲述自己故事的同时也讲述着世界,在黑白和彩色的切换中再造风景摄影,也始终在寻找将人和地点建立起某种关系的最佳距离——他边聆听边让对象们发声,以人文的目光看世界。

“雷蒙·德巴东:现代生活”展览现场。

雷蒙·德巴东,“加雷农场”系列。©雷蒙·德巴东/玛格南图片社

“雷蒙·德巴东:现代生活”展览现场。

德巴东时常反思动态图像的展览方式。然而,本次展览的设计师阿德里安·加代尔(Adrien Gardère)则游戏在照片和电影的互望关系之中,强调了摄影师和电影导演这两个身份在德巴东创作生涯中多大程度上是相互关联、影响,并产生共鸣的。

“雷蒙·德巴东:现代生活”展览现场。

“现代生活”展览延续了雷蒙·德巴东与卡地亚基金会长久以来的缘分。这段三十年来不曾中断过的对话,以对当代社会及其目标和挑战的共识为基础,通过14场个展和群展、19部书籍、8部影片等一系列合作项目不断发展丰富。

卡地亚基金会收藏了雷蒙·德巴东570幅摄影作品,其中包括《法国》和《乡村》系列的全部作品。而本次展览也是继“陌生风景”(2018年)、“石上纯也:自由建筑”(2019年)、“让·努维尔:在我脑中,在我眼中…归属…”(2019年)、“树,树”(2021年)之后,卡地亚当代基金会与上海当代艺术博物馆的第五次合作。

玛德莱娜·拉孔布,欧巴斯,法国多尔多涅省,1987年。©雷蒙·德巴东/玛格南图片社。

维拉莱,蓬德蒙维尔,法国洛泽尔省,1993年。©雷蒙·德巴东/玛格南图片社。

“雷蒙·德巴东:现代生活”展览现场。

雷蒙·德巴东与卡地亚基金会的长期合作关系充分体现了后者自1984年创立以来秉持的运作方式,即跟随艺术家们的灵感,通过邀约展览或出版发行,开展哲学、人类学、科学方面的探索,推动基金会提出疑问、进行反思、不断发现。继2022年雷蒙·德巴东在米兰三年展举办的迄今为止最大规模个展后,卡地亚基金会将与艺术家自上世纪90年代开启的对话延续到了“现代生活”展览上,希望能为中国观众带去对德巴东作品的全新解读。

“雷蒙·德巴东:现代生活”展览现场。

雷蒙・德巴东为“我们,树”(2019年巴黎)展览拍摄电影《我的树》,照片摄于电影拍摄期间 © 雷蒙·德巴东 © Fondation Cartier。

“雷蒙·德巴东:现代生活”展览现场。

谁是雷蒙·德巴东

1942年7月6日,雷蒙·德巴东在法国罗纳省索恩河畔维勒弗朗什出生。他出身于农民家庭,从小和哥哥一起在加雷农场长大,并在他12岁时以农场为对象拍摄了人生第一批照片。对摄影和电影有着极大兴趣的德巴东不愿接手自家农场,而是在1956年开始给一位城里的摄影兼验光配镜师当学徒。

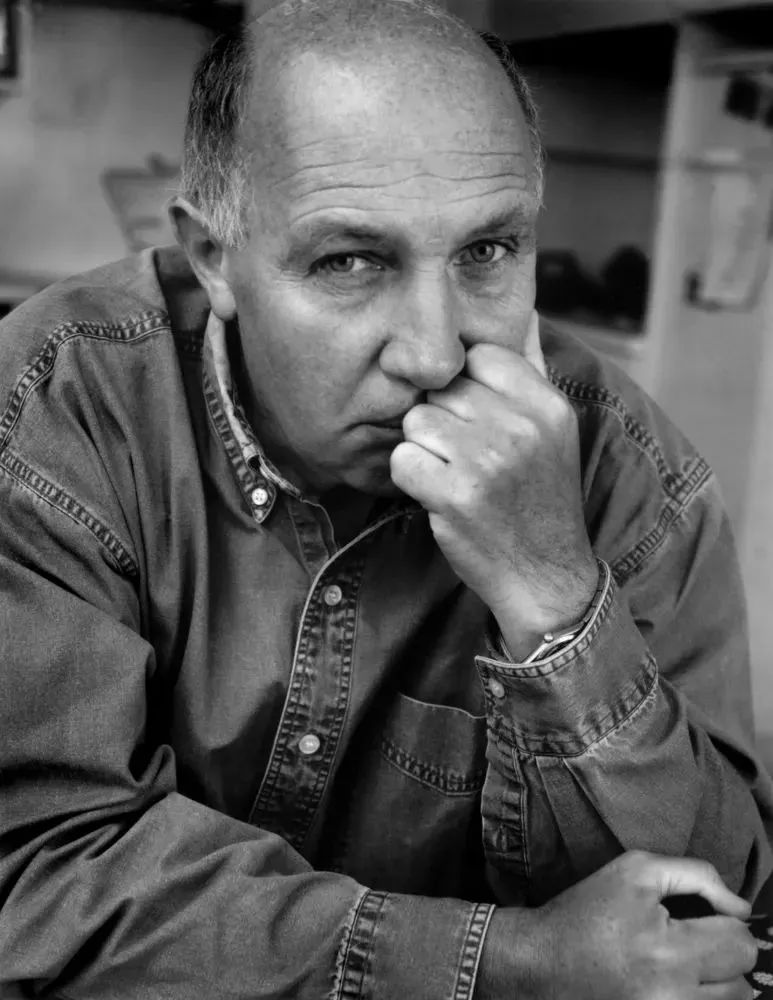

雷蒙·德巴东,自拍肖像,1995年。© 雷蒙·德巴东/玛格南图片社。

放弃“有效旅程”的新闻记者

雷蒙·德巴东16岁时前往巴黎,跟随达尔马图片社社长路易·弗谢朗学习如何成为一名摄影记者。不久之后他便开启了摄影记者生涯,为达尔马图片社供稿,负责明星和社会新闻相关的拍摄报道工作。雷蒙·德巴东的首次个人大型图片报道在阿尔及利亚沙漠完成,并在法国新闻杂志《巴黎竞赛报》上刊登。1966年,他与友人共同创建了伽马图片社,由伽马图片社开创的摄影作者模式使得巴黎于1970年代初成为全球图片新闻业之都。1978年,他加入玛格南图片社。

在作为新闻记者从业期间,雷蒙·德巴东曾拍摄阿尔及利亚寻求独立的游行示威活动,以及委内瑞拉、黎巴嫩和阿富汗等地的内战等。1970年代,他前往越南时,暴力题材、独家新闻、轰动效应对德巴东几乎不再具备吸引力。他慢慢脱离了新闻时事摄影,放弃了新闻报道的“有效旅程”,转而将镜头对准了越南人的街头日常。

1979年,雷蒙·德巴东出版了第一本文字摄影集《笔记》,他在书中将表述内心深刻感受的文字与黎巴嫩、阿富汗战争的照片相结合。《笔记》标志着德巴东与新闻时事摄影分道扬镳,逐渐走向人文关怀的报道。

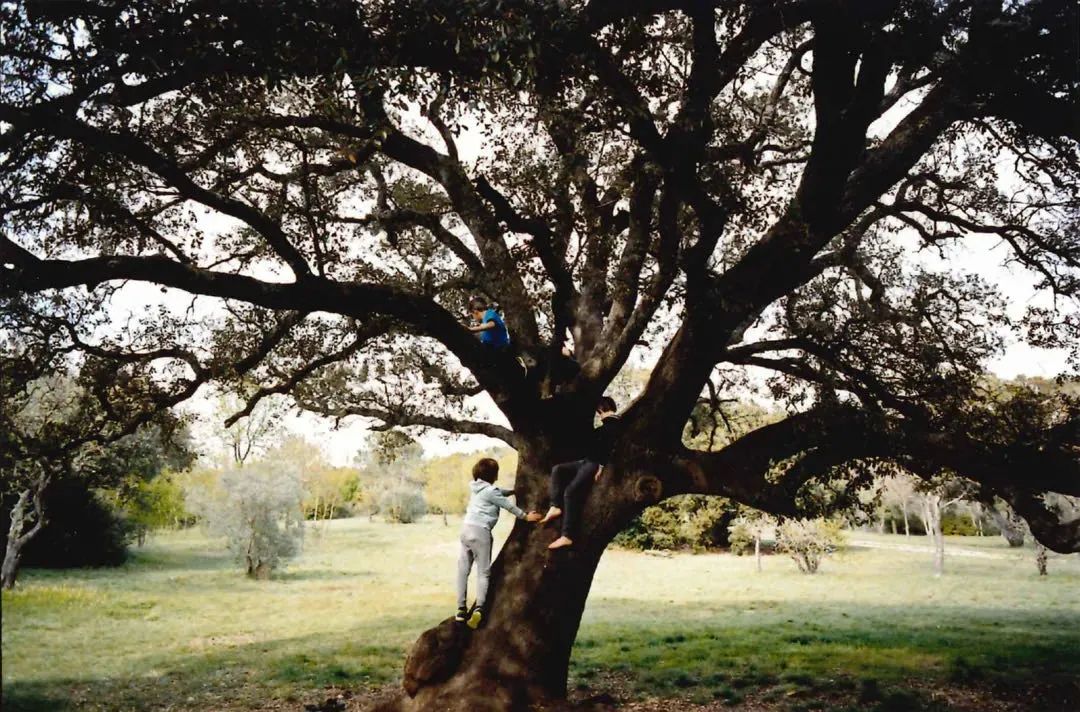

克劳迪娜·努加雷、艾米利-康坦和夏尔-安托万·德巴东在阿帕努斯乡间的路上,法国阿韦龙省,1989年。©雷蒙·德巴东/玛格南图片社。

艾米利-康坦和夏尔-安托万·德巴东,考贝尔,塞尔农河畔圣厄拉利,法国阿韦龙省,1992年。©雷蒙·德巴东/玛格南图片社。

远离奇观的摄影师

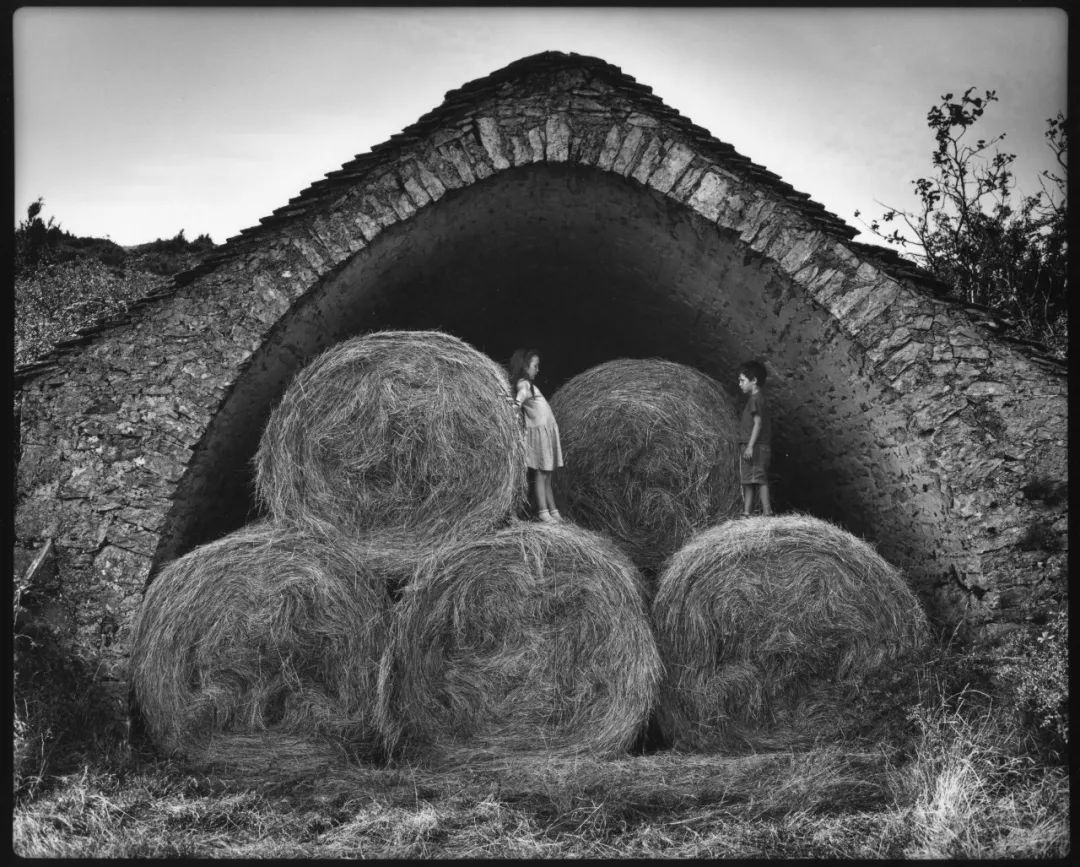

平淡无奇的日常时刻始终在雷蒙·德巴东的作品中占有一席之地,一以贯之的还有他对恰当距离的探索,对光线的关注,与风景的关系,以及最重要的——对“微弱时刻”的兴趣。当受DATAR(法国国土整治和区域发展部)邀请拍摄20世纪80年代的法国及其变革时,德巴东将镜头对准加雷农场,他出生长大的地方,思考他的摄影创作与环境的关系。

雷蒙·德巴东,“加雷农场”系列。©雷蒙·德巴东/玛格南图片社。

20世纪90年代初,雷蒙·德巴东开始拍摄法国当代农民生活,那些似乎有意远离现代化而守护传统农耕方法和生活节奏的小农场和乡村社区。他驾驶一辆二手厢式货车,独自踏上荒芜人烟的道路,在拍摄过程中展现了极大的耐心和谦逊,才让当地农民接受拍摄。并且在大约十五年的时间里,他反复回到那些农场,以循序渐进的方式进行拍摄,既考虑到农民的不信任和保留,又兼顾其处理主题的独特方式以及他对农村世界的了解。这使他的拍摄总是带着一份羞涩,又裹挟着浓厚的人文关怀。

在雷蒙·德巴东的所有作品中,能形象反映他远离奇观、避免“决定性瞬间”的摄影创作理念的系列,是他花费六年时间完成的“法国”系列。他开着面包车跑遍了法国各地,晚上在车里入眠,白天在车里等待合适的光线,于村庄广场、城市郊区中转地带、乡村和城市交融变迁的地方停留,拍摄一个“共同的日常故事”,一个“公共的和生活的”空间。凭借彩色摄影和20x25大画幅相机,他描绘了一幅混杂和多样的现代法国肖像,远离人们心中对于浪漫法国的固有印象。

科梅尔西,法国默兹省,2004年。©雷蒙·德巴东/玛格南图片社。

贝达里约,法国埃罗省,2007年。©雷蒙·德巴东/玛格南图片社。

直面现实的电影导演

作为电影导演,雷蒙·德巴东一共完成了二十五部长片,其中大部分与音效师克劳迪娜·努加雷(Claudine Nougaret)共同拍摄。他的影片数度入选戛纳、威尼斯、柏林等重要电影节官方单元,并多次荣获重要奖项。本次展览的标题——“现代生活”,即源自2008年雷蒙·德巴东与克劳迪娜·努加雷共同拍摄的《农民剪影》三部曲中的最后一部。

1969年,雷蒙·德巴东在布拉格拍摄了其首部短片《为扬·帕拉赫的一分钟默哀》。该片记录了1969年1月16日捷克斯洛伐克民众为在布拉格瓦茨拉夫广场自焚抗议的大学生扬·帕拉赫举行的悼念活动。他的首部直接电影纪录长片《1974年:竞选片段》则是一部关于瓦雷里·吉斯卡·德斯坦总统竞选活动的纪录片。此外,雷蒙·德巴东在“另类精神治疗”之父、意大利精神病学家弗朗科·巴萨格利亚的支持下,于1977年前往威尼斯和意大利南部的精神病医院,历时三年用照片和影像的方式记录了精神疾病患者的生活。其中,第三部关于精神病院的纪录片《十二天》入选法国戛纳电影节,也曾于2018年第21届上海国际电影节展映。

而德巴东与克劳迪娜·努加雷一起为卡地亚基金会拍摄的电影《听他们说》,以扎根故土为主题,阐述了民族和土地、语言和历史之间的关系。片中出现的男性和女性讲述了他们对自身语言的关注,以及对保护民族语言的意愿。二人合作的另一部影片《我的树》,曾在巴黎卡地亚当代艺术基金会的“我们,树”展览,以及2021年上海当代艺术博物馆“树,树”展览期间放映。

雷蒙·德巴东和克劳迪娜·努加雷,《听他们说》,2008年。展览“故土:此处即彼处”现场,2008-2009年。卡地亚当代艺术基金会藏品,巴黎。© Grégoire Eloy。

雷蒙・德巴东为“我们,树”(2019年巴黎)展览拍摄电影《我的树》,照片摄于电影拍摄期间 © 雷蒙·德巴东 © Fondation Cartier。

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: