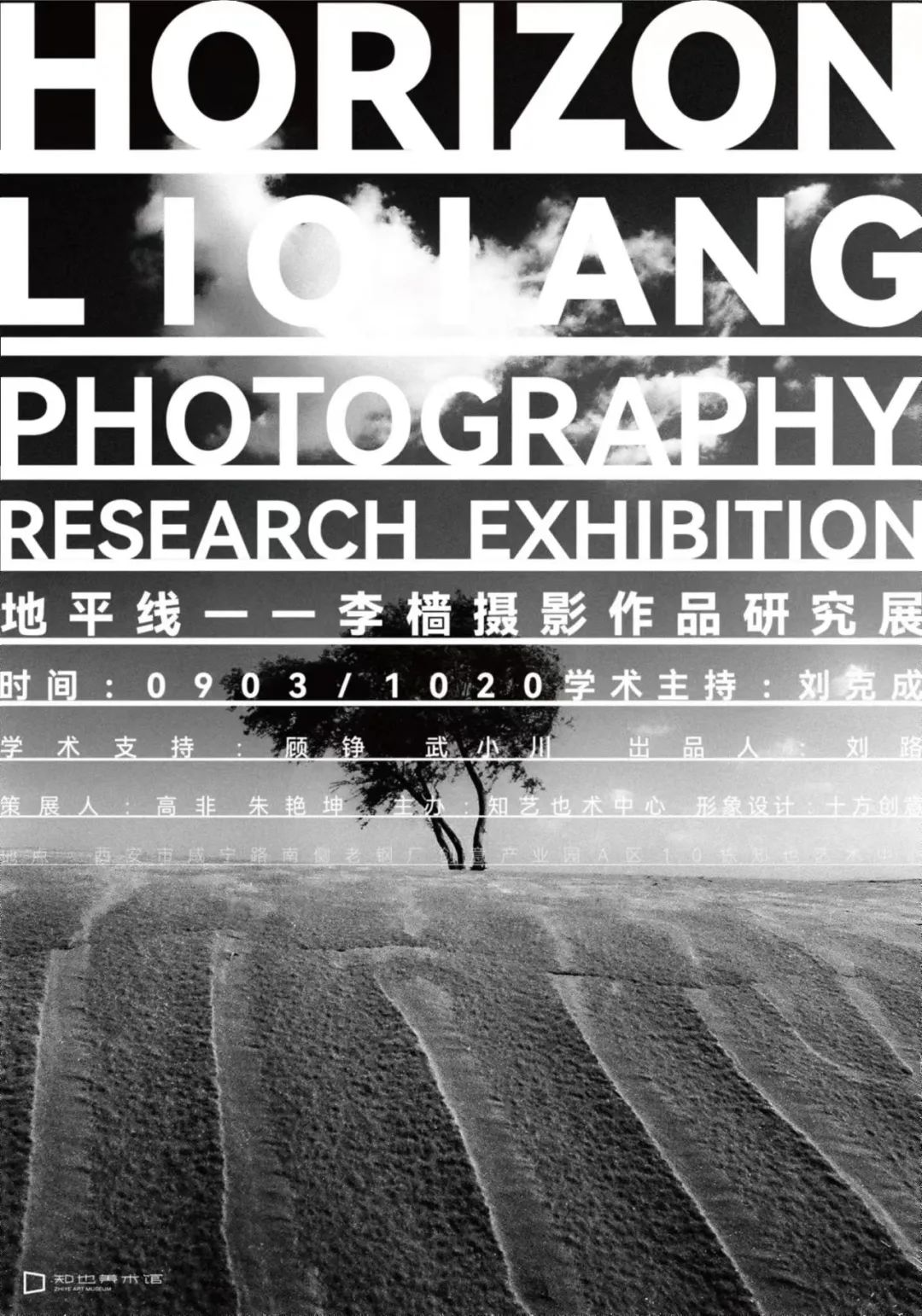

2022年9月3日 ,“地平线——李樯摄影作品研究展”在陕西西安的知也艺术中心开幕。展览呈现了艺术家李樯自1981-2022年的摄影代表作品、有关出版图录及衍生设计作品,

此次展览由著名建筑师刘克成担任学术主持,著名摄影评论家顾铮、艺术家武小川担任学术支持,策展人高非、朱艳坤负责策展,设计师姜延负责形象设计。展览除了展出李樯历年多种主题作品,还结合历届“李樯摄影博物馆”优秀方案以及李樯历年创作、文献梳理,有助于读者理解作者的艺术脉络与思考。

李樯 ,当代摄影家,中国式纪实摄影的践行者。出版有作品集《中国当代摄影图录•李樯》卷、《家园-陕北的乡村生活》、《风景的肖像》,图文集《故乡为原点的风景》、《大地的背影》、《归去来兮》,教学用书《专题与实验摄影》等。在国内外多地举办个展,摄影作品被中国美术馆、上海摄影艺术中心等机构收藏。

展览将持续至2022年10月20日。

相关访谈

以下是诗人、文学博士刘全德与李樯关于展览的一次对话,特此贴出以飨读者。

刘全德(以下简称刘):李樯老师,首先向你表示恭喜展览开幕。

李:基于我三十多年的影缘,五年前,刘克成先生就说过要给我策划个展览,由于种种原因搁置了。后来,据朱艳坤说他和刘克成老师及刘路一起聊天时又说起此事,之后又有策展人高非加入。我也乐意,并促成了这个展。展览的名字“地平线”是刘克成先生起的,武小川先生也提出了很好的建议。我对此一直心存谢意。与克成先生,还有多位朋友经过多次商议,确定下来。另外,本次展会的形象设计是姜延先生给做的。可谓是群策群力吧。

刘:是在知也艺术中心吗?

李:对。

刘:他们发布的展讯我看了。其中有个评价很有意思。说:你的影像关注中国北方城乡生活,尤其是故乡陕北的乡村生活,表达城市化进程中乡村生活消逝的伤感,注重生命体验,致力于影像非物质属性的探索。你怎么看待这些说法?

李:我感觉比较中肯,也符合我的创作实际。

刘:知也艺术中心的判定,很接近台湾摄影家张照堂先生的一个评述,他说:“如果以文学家比喻,李樯是拿着相机的沈从文。虽然南北的土地与人情如此不同,但影像中流露的温馨、宽厚与包容,与沈老的文字一样真诚而动人。”我们都知道,沈从文书写湘西的风情画卷,是蛮荒与温情、野性与慈悲的结合,笔下的人物与风景很有些散养的气质,桀骜不驯,自成一格,非常注重湘西大地上极自然的未经文明洗礼的美感,希腊式的静与美,怡然自得,童趣十足。跟你的有些摄影作品相比,我感觉的确有近似性。

李:可不敢这么说。那都是张照堂先生抬爱。我上世纪八九十年代最初拍摄的陕北影像,都是很普通的景观,平凡至极的人物,动物,风景、院落,包括那些农事活动,乡间风俗,看起来也是平平无奇,不抓眼球。和当时盛行的主流的摄影倾向很有落差。有的人是相当看不惯,认为它没什么价值。我自己向来相信它是有趣的。对我而言,这些陕北影像的记录很重要。但是我对自己进入摄影圈的前景缺乏信心。跟同时代的摄影相比,我算是没有经过权威认证的艺术从业者。

刘:和众声喧嚣的赞美自觉保持适当距离,这也是一种精神立场——旁观者。秉持旁观的立场,可能说更有利于保持艺术家原生的精神追求。

李:很难说。这没有对错之分。只能说是个性差异吧。

刘:其实,人文价值里本来就有一个灵魂向度,独立自洽,不从众,不从上。从众导致格局上的媚俗。从上呢,无非就是要随着权力的风向摇头摆尾。

李:这是挖掘到中国当代纪实摄影的根本问题了。

刘:这么多年来,我看你的摄影态度好像没有什么急转弯式的那种变化。

李:别人做摄影,想的都是怎么做大,做强,怎么获大奖,冲出亚洲,走向世界。但我不是那样的,惟愿守弱,只要不丧失我的艺术底线就够了。能够拿着相机,拍一拍陕北故乡,在犄角旮旯里觅得一点宽慰,我就很知足。我自认为:要尽量阅读你亲近和熟悉的自然,保留那些自己灵魂需要的视觉形象。不要去做伟光正的大师姿态,也无需配合某种近视眼的舆论形势,内心里抗拒的东西终将不能持久。

刘:你的摄影和绘画活动,都是这样坚持下来的?

李:对。越到后期,我越是察觉到这一点。这些年,年轻一代追随西方摄影的步伐,大潮袭来,各种主义,各种主张,一波又一波,有的波浪和潮头大有鲸吞一切的架势。要保持倔强,其实真的很难。大约2000年前后,我下定决心,不再做那些观念驱使下的摄影和纪实,也不为绘画而绘画。至于媒体方面,我接触得很少。2007年,得到张照堂先生的欣赏和肯定,我才逐渐发表了一些关于摄影美学的自述。这些议题的总体意思是说,要坚守中国当代摄影的人文主义立场。

刘:最近看了于涛写的一篇。其中有这样一段:“李樯作品当中的当代艺术元素,从一开始就贯穿于其影像当中,他一直都没有放弃对生活的敏感与自己摄影语言的突破,这种深入他生命灵魂的当代艺术气质又赋予他作品以更多的解读空间,曾经我们能从中看到对这个世界的悲悯,之后还看到人性的宽厚与温煦。”这段话从摄影语言开始讨论,最后落实到你的作品精神属性。我感觉他说的“悲悯”“温煦”和张照堂先生说的“温馨”“包容”,可以合而观之,都是基于这个人文价值的追求派生出的摄影精神。

李:你说的这些,我基本认同。

刘:摄影圈的很多人非常热衷于讨论摄影的人文精神。有段时间,我挺感兴趣。但那种研讨到了尾声,大家可能有意无意地忽略了中国摄影的特殊性,就是当立足于本土,需要结合着国情实地操练的时候,我们该怎么执行呢?在摄影的执行层面,人文价值说到底就是一种人道主义的关怀问题嘛。

李:是啊,真正的人文精神,它是有价值的。发自内心的关怀,人道主义的共鸣,那完全是自然而然的灵魂流露,不能用于表演或作秀。

刘:只有在基于本土的诗意关照下,人文关怀和摄影的精神属性才不相违背,而通过装置、摆拍炒作出来的热点话题,显然是虚假的。

李:那么,有个老生常谈的问题就是这样。摆拍和政策化的摄影装饰,容易招致大众的厌恶。民众其实并不傻,谁是真的,谁是假的,终究瞒不了人。

刘:举个例子来说,在纪实摄影的实践中,人文价值本来就是纪实摄影天然的自生的精神元素。作为一个有良知的摄影家,你的镜头只要切入现实,就不能不把人文关怀放在第一位,除非你走进现实的目的只是为了拍些糖水片、装饰画。无论在任何情况下,只要人、景、物同时在场,共存于镜头里,我们就必然要触发这个人文关怀的艺术机制。在主题和镜头上不加取舍,几乎是不可能做到。

李:在纪实摄影中排除真实性追求,必然要阉割生活。原生态的生活现场很复杂,很丰富。作为日常的生活,它时常要携带着污泥浊水,没有那么纯粹,也没有那么干净。你就是在拍摄一个扶贫的主题,也会遭遇到与主题截然相反的语言提示,比如:贫困落后的山村里,往往保留着更多旧日时光,和传统生活方式的印记。在庄学本先生记录民国时代、西部风情的镜头里,蛮野的环境荒凉、空旷而落寞,光影变幻,令人极度震撼。但,我们在这样朴素的摄影语言里,却常常可以阅读到中国人不屈不挠的乐观、微笑和恬静的表情。而当今有心表现新时代奋发突进的人物风貌的某些政策摄影,却常常因为清空了灵魂本真而苍白无力。这些例子很能说明,摄影家面对生活时,需要秉持一种尊重历史的态度。我们要深刻明白这样一个事实:摄影的镜头不仅掌握在摄影家手里,也掌握在现实和历史形成的时间空白里。我们在拍摄现实的同时,也拍摄下历史。不能把历史的某些投影和落差全然排除。现实生活,其本身的真理和真相需要长时间沉淀。这个沉淀过程往往滞后于主题限定,滞后于当下意识,也脱离我们在摄影现场临时设定的所谓主题和逻辑。历史有它永恒的部分。纪实摄影应当发现这个时间差,不能撇开。

刘:聊得差不多了。你给做个总结吧。

李:我想用自己以前写过的两段话做个表达。一个是说:“我很敬重今天依然与土地亲密的人们,没有他们,我们将不是我们,我们将被彻底异化。”另一个意思是:“乡愁不仅仅是远离故乡的那种忧伤心情,亦不是我们今天的某些时尚说辞。乡愁是我们远离故土的居安思危,乃至对人本和人性的重拾”。

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: