幸运之外 收获满满

——首钢滑雪大跳台中方摄影经理 吕优

2月8日清晨,女子自由式滑雪大跳台决赛日,宁谧温柔的阳光一束束撒在首钢滑雪大跳台洁白的雪线上,光雕轮廓中的大跳台线条自由舒展。

参考敦煌飞天设计的首钢滑雪大跳台,又称“雪飞天”,是北京赛区唯一的雪上场馆。地标性建筑的身份与明星赛事的双重加持,让决赛日的沸沸扬扬从日出时分已然开始。

上午6时,我在场馆媒体中心的工作间快速查看重要工作安排:

摄影团队每日运行时刻表,精确到分,没问题!

管理团队任务分工及细化,配合默契,没问题!

年轻志愿者决赛日排班表,优化完成,没问题!

IOPP记者接待及点位安排,一一确认,没问题!

决赛后颁奖内场拍摄计划,对接完成,没问题!

准获奖国家媒体采访安排,灵活处理,没问题!

……

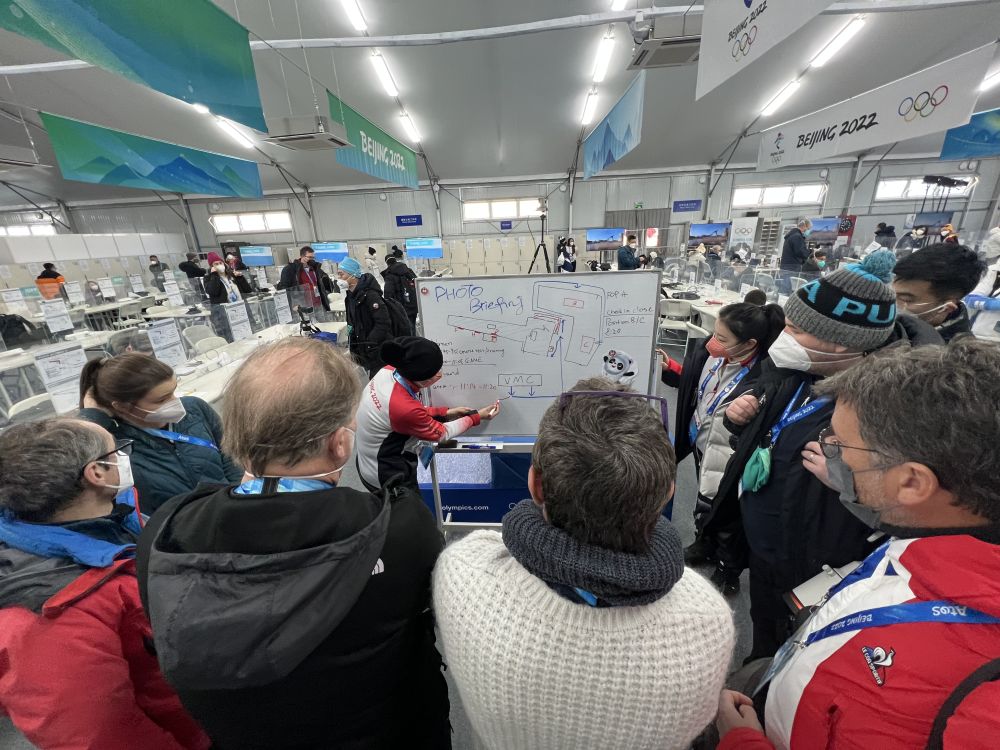

↑2月8日,首钢滑雪大跳台摄影经理吕优(后左)向记者介绍摄影运行相关规定。

上午6时30分,在摄影记者接待台前,摄影运行“16人团”每日晨会开始,从确认工作安排,到集体加油结束。前一晚,所有工作日程、排班明细和责任分工已经发到每人手中,每日晨会高效而有力量。

这是一个年轻的“16人团”!除我之外,摄影副经理李岚薇“90后”,摄影位置主管张云龙“90后”,志愿者摄影助理则都是“00后”。所有人都缺乏奥林匹克赛事服务经验。

场馆配备的外籍经理因某些原因并未就位,一切从零开始,无外援加持,所有压力全落在我的肩上。刚接手的我紧张忐忑又充满期待。由此,我特别注重自我学习和团队建设,一张白纸的团队必须通过更加努力的学习和事无巨细的准备,才能打有把握之仗。我们团队的自信与有序就来自于前期密集、高效、有爱的培训和团建。

从赛前筹备到赛中统筹协调,李岚薇很快能独当一面;从摄影记者到专属服务IOPP团队,张云龙转型成功;从起初胸无全局,到赛后游刃有余,志愿者们逐渐找到自信和归属。

整体赛事期间,摄影运行做到零失误,赛时能够高效解决各种突发事件和问题,来自新华社、美联社、盖蒂图片社等全球知名新闻机构的实名点赞成为团队最大的鼓舞。

上午8时,场馆媒体中心逐步升温。摄影说明会后的记者接待台前排起长龙,遍布场地的154个摄影位置开始火热运行。据不完全统计,当日到场摄影记者达167人次,创下开赛后各竞赛场馆单日记者到访量新高。赛后统计显示,首钢滑雪大跳台比赛日接待摄影记者平均数量达135人次/天。

可谓张弓即拉满,首钢滑雪大跳台赛事伊始,就遇到夺金热点——中国队明星选手谷爱凌,团队仅预赛一天实战演练,随即就投入到重磅决赛的运行中。没有前期脚踏实地的筹划和互相磨合后的高度信任,完成这样艰巨的任务是无法想象的。事实上,摄影团队直到最后一刻,也没有放弃对摄影运行追求完美的坚持。

临近开赛,与最后入场的竞赛运行工作人员和转播相关领域工作人员有效沟通,争取到赛道旁重要摄影位置,获得将工业景观与竞技赛事完美结合的画面;与竞赛运行及赛道塑形部门反复协调,确认起跳台附近架设遥控相机的新方案;与临时设施领域保持粘性,持续根据赛事进展优化摄影位置设施……

上午10时,决赛正式开始。数秒钟——每个选手从滑下到落地,只有这短短的时间。此时,紧张的不仅是运动员,还有手握相机的记者和陪伴他们身边的我们。此起彼伏的快门声中,感受到的是新闻战场的争夺。随着赛事白热化,我的手机也开始变成热线:

摄影位置最新情况汇报;

突发应急事件现场处理;

热门摄影位置理顺秩序;

重要新闻机构方案跟进;

场地袖标轮换拍摄申请;

IOPP特殊拍摄需求管理

……

上午11时15分,颁奖开始,本届冬奥会中国雪上项目首金,谷爱凌喜极而泣,站在颁奖内场守在摄影记者身边的我也忍不住……

那刻,我想起赛前对自己和团队成员说的那句:不要怕,一定要选择最难的路,走过来,我们才有最大的收获。

这一刻,就是满满收获。

↑2月15日,首钢滑雪大跳台摄影经理吕优(左)在组织记者拍摄颁奖典礼。

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: