北京冬奥会摄影运行工作随想

——北京冬奥会摄影运行副总监 廖宇杰

奥运会的摄影运行工作是一项时间跨度长、内容庞杂、重细节、快节奏的综合性工作。半年前,我与新华社摄影部的7名同事以短期帮助人员的身份,有幸参与了此次北京冬奥会的摄影运行工作。

如今冬奥会的大幕已落下,我们都从艰难困苦的考验中摸爬滚打过来,圆满地完成了任务。

敬佩,是我此次冬奥会的第一感受。

奥运会的摄影运行工作,与平日里新华社相对专一的采编业务有着很大不同。但正是因为我们平素里在岗位中对事业和自身的专业、职业、敬业,大家才能在非常短的时间内进入了新的角色,在规则理解、平衡各场馆业务领域关系、处理赛时应急事件及人员管理等诸多方面都展现出了专业素养。

↑2021年3月,新华社摄影部参与北京冬奥会摄影运行工作人员与场馆媒体工作人员在首钢大跳台合影。

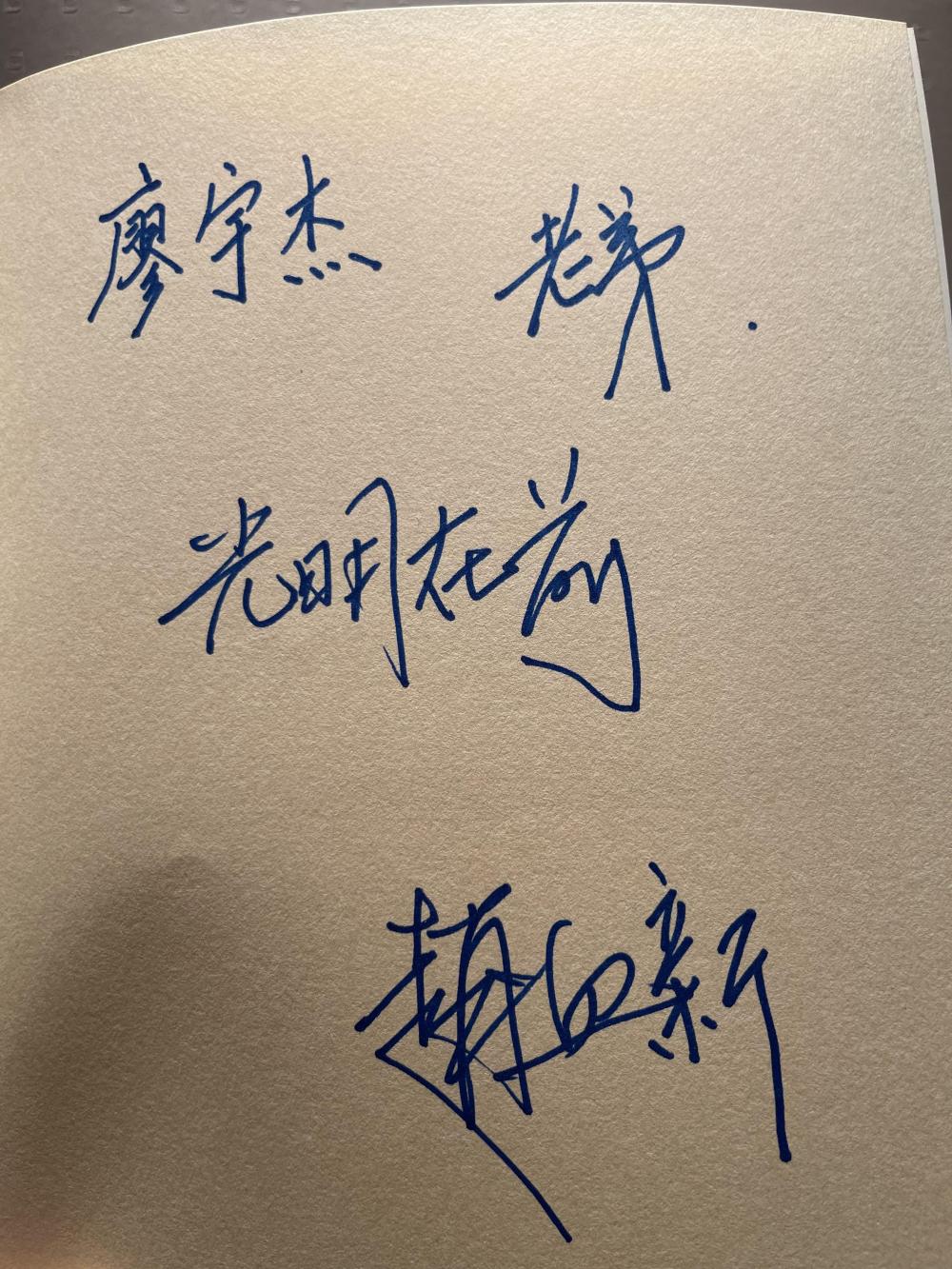

上面这张照片拍摄于2021年3月的一次场馆踏勘。当时,谁能想到,这座雄壮华丽的建筑在一年之后变成了中国队的一块福地;谁又能想到,我们今天的心境会有不同的变化。我们是幸运的,时代的需要,选择了我们来做这件事;时代也是幸运的,有这些勇敢、善良、坚强、细腻、无私的年轻人来承担这次光荣而艰巨的挑战。借用北京夏奥会摄影总监赵迎新老师在新书写下的祝福——光明在前,对这些年轻人,我由衷地感到敬佩。

↑2022年2月,廖宇杰(左)与赵迎新在冬奥赛场交流。

↑赵迎新新书《我是奥运摄影官》里面的祝福语。

“素瓷盛雪色,白马入白芦”。

时空,是我的冬奥会第二关键词。

摄影是一件关乎时间的事。它凝固时间,封存时间,拉长时间。不同于互联网的快速消费,好的新闻摄影作品,读者在阅读时仿佛穿越了时空之门。它也是一种媒介,是一支回望过去、观察我们人类自身的望远镜。

体育新闻摄影作为其中一类,多数是重要比赛现场的记录。这里的现场就在时间的概念上附加了空间的意义。聪明的摄影记者在重要的赛事中关注的仍旧是特定的人物,他需要充分了解被摄者——选手在这个空间里竞技,随着时针向前,遇到的结果不同,这个选手会有怎样的反应?会做什么?空间里会发生什么?这些都是摄影记者需要预判的。

有时,仿佛有一座无形的桥在拍摄者与被摄者的心灵之间,摄影师按动快门,一道柔软的光便通过这座桥。

摄影运行工作的重要之处,就是要在这个时空里,为他们构建起这座连通的桥。2020年伊始,我开始拼凑各种零碎的时间,逐步参与到北京冬奥会摄影运行的工作当中。历时两年的时间里,参与了摄影位置设计——筹备——试验——运行——管理整体的工作轨迹。在这个时间刻度上,我们完成了一个又一个国际奥委会给出的任务。

↑2021年2月,廖宇杰在张家口大跳台进行踏勘。

↑2022年2月4日,廖宇杰(左一)与北京冬奥会开幕式内场摄影记者合影。

摄影位置在整个摄影运行工作中尤为重要。从选位后的设计图纸,到实际搭建,是一个从无到有的过程。与其说是在场馆的空间里为摄影师们搭建了属于他们的工作平台,不如说是为赛场这个空间里即将出现的一幕幕精彩现场找到了最佳的视角,使得这些宝贵的瞬间被更好的记录,获得更广的传播。

北京现在是世界首个“双奥”之城,每一次进入鸟巢、水立方、都会有一种时空的交错之感。我们获得的这些难得的经验已经完成了使命吗,还是可以继续传递到不同的地点和时间呢?

我想,这也是一个时光的宝盒,幸运的是,我们曾是那些手捧时光流沙,盛入盒子里的人们。

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: