优秀的教育工作者、中国人民大学新闻学院退休教师徐国兴教授,因病于2021年12月17日在北京逝世,享年88岁。

徐国兴1933年9月出生,籍贯江苏宜兴。1956年自复旦大学新闻系毕业后,被分配至中国人民大学新闻系新闻摄影教研室任教,1982年12月加入中国共产党,1993年6月被评为教授。曾任中国摄影家协会理事、摄影理论评论委员会委员,中国新闻摄影学会学术委员,中国艺术摄影学会会员等。1998年2月退休。

在人大新闻学院任教期间,徐国兴同志主要从事新闻摄影采访、摄影艺术创作及相关理论、技术研究工作,主要讲授《新闻摄影》《新闻采访与写作》《新闻理论》《摄影技术》《摄影采访与图片编辑》等课程,著有《摄影技术教程》《彩色摄影讲义》《摄影大词典》等,主编《摄影技术技法》《摄影造型法则》《摄影理论与实践》《人像摄影》《摄影艺术的美学特征》《摄影作品赏析》六册摄影专业系列教材,主编《世界新闻摄影作品选评》等书籍。在《新闻业务》《新闻战线》《新闻摄影》《中国摄影》《大众摄影》《解放军画报通讯》等期刊杂志发表关于摄影技术、新闻摄影理论和摄影艺术理论方面的论文、译文数十篇。其摄影作品曾多次入选全国和国际性展览,并获得重要奖项:摄影作品《松花江畔》入选第三届全国摄影艺术展览,并刊于有七种译文版本的《中国风光》画册;彩色摄影作品《相映成趣》入选1984年美国旧金山国际摄影艺术展,并获得银像奖;《双枪手》《鼓浪屿日光岩》等多个摄影作品入选重要摄影展或刊登于专业摄影杂志。

从教四十一年来,徐国兴教学与科研并重,成果丰硕,在专业教学和学生思想工作等方面极为负责,多次被评为先进工作者、优秀班主任、专业课优秀教师,培育了一大批优秀的新闻工作人才,桃李满天下。

徐国兴同志一生勤恳敬业,潜心育人,为中国摄影理论研究、中国人民大学新闻学院和中国新闻教育事业发展作出卓越贡献,深受广大师生尊敬和爱戴。

作为徐国兴的学生之一,新华社记者刘卫兵撰文,以怀念恩师。

徐老师是我中国人民大学摄影班的班主任徐国兴。

2021年年末,京城疫情多变,北风呼啸。12月17日午后,正参加十次全国作代会的我突然收到人民日报摄影记者徐烨(徐国兴之子)的微信:“徐老师今天上午去世。”闻听此讯,脑子里一片茫然。

道别的时刻

一周之前,刚跟人大新闻学院刘夏阳老师通过电话,他说前几天他们刚到徐老师家里做了“口述历史”的采访,很成功。老人家一口气讲了两个多小时的摄影历史,思路清晰,不像88岁的老人。接完电话,想起近来没问候徐老师,赶紧拨通他家电话,电话那边“滴滴”了几声没人接。心想老师岁数大又体弱多病,可能在休息,过几天再打。

2021年12月中旬,徐国兴老师去世前一周,接受”口述历史“采访。

后来听徐烨说,今年入冬后,徐老师身体每况愈下,眼睛几乎看不见,肾衰竭加重合并尿毒症,连续去医院抢救。前几天感觉不好赶紧去医院,抢救了两天人就没了。“太快了,倒是没受罪。”徐烨伤感地说。

徐老师突然去世,让家人措手不及。第二天上午,我一边陪家人去金山陵园祭奠老人,一边赶紧打电话找朋友帮忙、联系告别仪式的相关事宜,总算确定了告别的时间和地点。12月19日一早,东郊殡仪馆最大告别厅鹤归华表,璀璨的阳光从高耸的古建筑歇山顶上照过来,人民大学的领导、生前同事、好友和学生代表鞠躬、默哀,为徐老师送行。

仪式结束准备盖棺前,亲属走过去最后看一眼亲人。徐老师静静躺在红色棺椁中,身着咖啡色中式棉袄、头戴传统瓜皮帽和发带,面容宁静而慈祥。“我爸像睡着了,”徐晔看看父亲,抬起浸满泪水的眼睛说。

我走近“睡着”的老师身边,心里默默地说,您一路走好,学生会怀念您。那一刻,时光仿佛流转到30多年前的人大校园,年富力强的徐国兴身着西服,走进教室、登上讲台,微笑着对我们说:“同学们,开始上课……”

前来送别的人大新闻学院教授盛希贵回忆说,徐老师桃李满天下,是真正的当代摄影教育家。新华社新媒体中心主任陈凯星告诉我,徐老师上学时关心学生,毕业时还操心大家找工作,曾帮他写过推荐信。全国各地的师生用各自的方式缅怀徐国兴老师……

我猜想,当年徐老师的父母给他取名“国兴”,一定是盼着国家兴旺、人民幸福。“没有新中国和改革开放,以及党和政府的教育培养,哪有我的今天!”徐老师曾这样说。

站立在告别厅前,目送老师的灵车缓缓地驶向阳光正好的地方。不禁想起20多年前也是岁末寒冬、母亲去世,还有去年秋天、中学好同学姚老师不幸离世,也是在这里道别。

人生苦短,岁月沧桑。

教过十万摄影学员

1985年,我们进入人大新闻系八五级新闻摄影班,初见班主任徐国兴,他个头不高,面容白皙,穿着合体的西服,头发梳理得一丝不苟,说话轻声细语,一口南方腔,活像个英俊书生。后来知道徐老师的经历可谓艰辛。他是江苏宜兴人,1956年从复旦大学新闻系毕业后分配到人大新闻系摄影教研室,是建国后最早从事摄影教育的教师。他回忆说,刚在人大干了几年就赶上运动,此后20年中,先后下放京郊养猪养鸡、赶大车,后去山西农村搞“四清”,带学生去部队当兵,再到江西“五七”干校当瓦匠。后来回京随人大新闻系合并到北京大学,到工厂农村“开门办学”。“那段时间教学荒废,浪费光阴。”他遗憾地说。

1957年,作家茅盾在书市上。徐国兴 摄

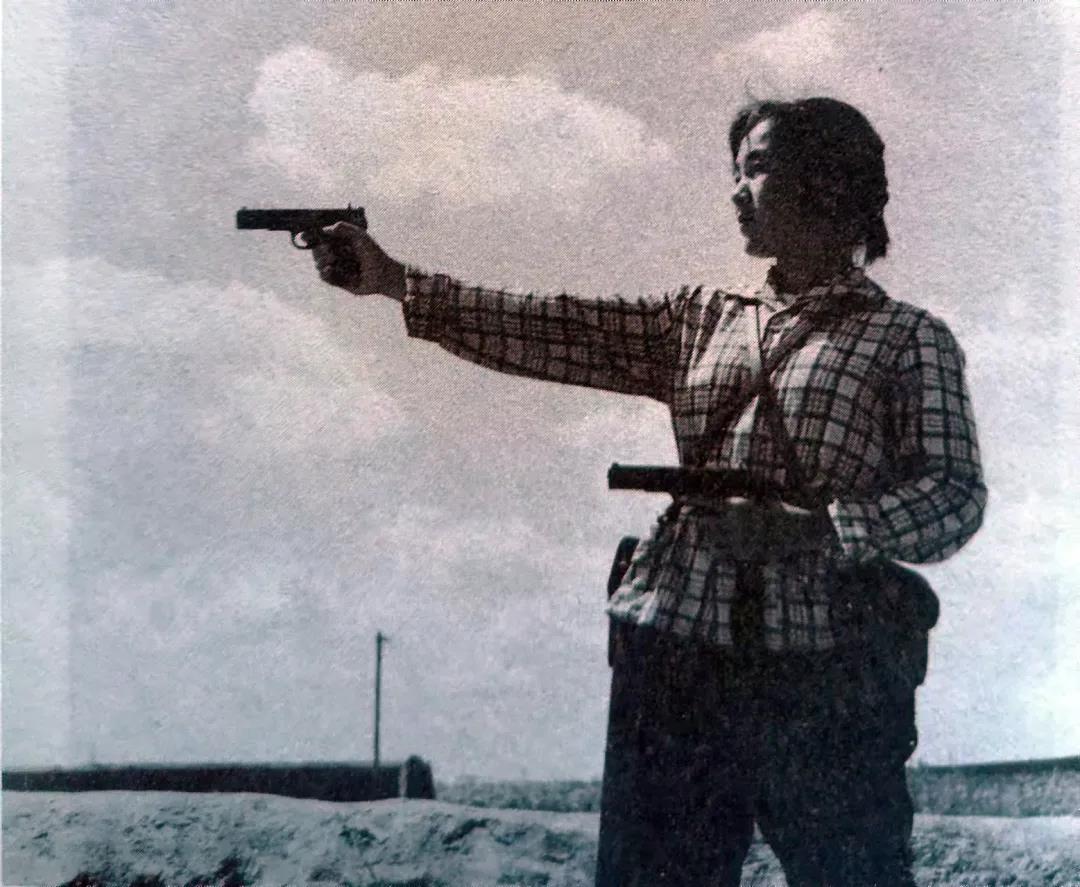

1964年,民兵双枪手。徐国兴 摄

恢复高考和正常教学后,他工作特别卖力。曾参与中国摄协最早的摄影讲习班的组织教学,中央电视台主办摄影讲座,讲稿由他主编汇集成《学摄影》。他牵线搭桥促成人大一分校与中国摄协合办的摄影大专班,那一百多学生后来成为各地的摄影骨干。除认真搞好教学外,还参与创办中国摄影函授学院并长期担任副院长,主编撰写多册函授教材,为全国摄影界培训惠及约10万学员。从业40多年,撰写包括高校教材在内的30多部摄影书籍,加上发表的文章和译文,共约1000万字。他曾在我的纪实著作《我们这30年——一个记者眼里的中国改革开放》开篇中写到:“改革开放后真正开始教学,实现了为发展中国摄影教育事业做贡献的梦想。”

1982年,国际获奖作品《出污泥而不染》。徐国兴 摄

我们八五级摄影班,是改革开放后首批招收的大学新闻摄影本科生班,被誉为摄影界“黄埔一期”。当时徐老师的教学任务最重,主讲新闻摄影、彩色摄影、摄影技术技巧等。那时他的摄影课从针孔成像、光圈、快门讲起,讲得细致入微。他对学生要求很严,偶尔完成不好作业,他会不客气地批评。

1984年,徐国兴著《彩色摄影讲义》

那时学校条件差,缺少办公室。徐老师经常上午讲完课,中午找个教室坐一会儿,下午接着上课。“学生最喜欢他讲的国外照片欣赏课,拉上窗帘,在黑黢黢的教室里欣赏布列松、卡帕、亚当斯的幻灯片,精彩的影像打在屏幕上,仿佛打开一扇扇瞭望世界的窗口”,这是我在新近出版的《摄影实战手记——一个记者30年的记录与思考》中写到的。应该说,我们以后从事摄影工作能有所进步,是徐国兴等一大批人大老师帮助打下了扎实的基础。

我们班是新华社委托人大定向培养的学生。从招生到录取,从文化课到摄影专业课的安排,从实习到毕业分配,徐老师和新华社、人民大学的领导及老师付出了很多心血。快毕业时,徐老师还指导班上同学共同撰写出版了《世界新闻摄影作品评选》。

1989,人大八五级摄影班毕业照,前排左五为徐国兴老师。

每次去看望徐老师,总喜欢听他讲过去的那些事。诸如当年他如何拍摄国际获奖风光照片,去天安门城楼抓拍除“四害”,带学生到各地和报社进行摄影实践。有一年,他陪摄影家黄翔去黄山创作,结果他辛苦拍的胶卷,被人家在暗房里冲坏了,气得他够呛。多年前,他因撰写出版摄影书得罪了领导,被穿“小鞋”,还影响到评职称。好在他的教学水平和成果受到广泛认可,最终荣升教授。“想拦也拦不住!”徐老师肯定地说。其实,徐老师是那种闷头踏实搞业务的,为人耿介执着、处事平和清淡,不善搞人际关系。上世纪90年代退休后,他又返聘回新闻学院讲课多年,直到身体顶不住为止。

徐老师给我个信封

毕业那年,学生各自忙碌,互相联系不多,他很操心我们的安全,经常派人去寻找一时联系不上的同学。他曾让毛建军等同学骑车赶到东四环外的家中找我。此后跟我通电话时他气得鼓鼓的:“刘卫兵,你怎么这么不懂事,为什么不跟我联系?”第一次见老师如此生气,心里实在愧疚。当时有同学不幸离世,他四处奔波,帮着料理后事。

到新华社工作后,有时忙起来就顾不上和老师联系。因采访和徐烨常见面,他说老师挺想念我们。1996年年底我母亲病逝,有一天见到徐烨,他塞给我一个信封,打开一看是300块钱。他说是徐老师给的,让我节哀顺变。老师给学生送慰问金,让人感动。我们跟着老师学摄影学知识,也学做人。

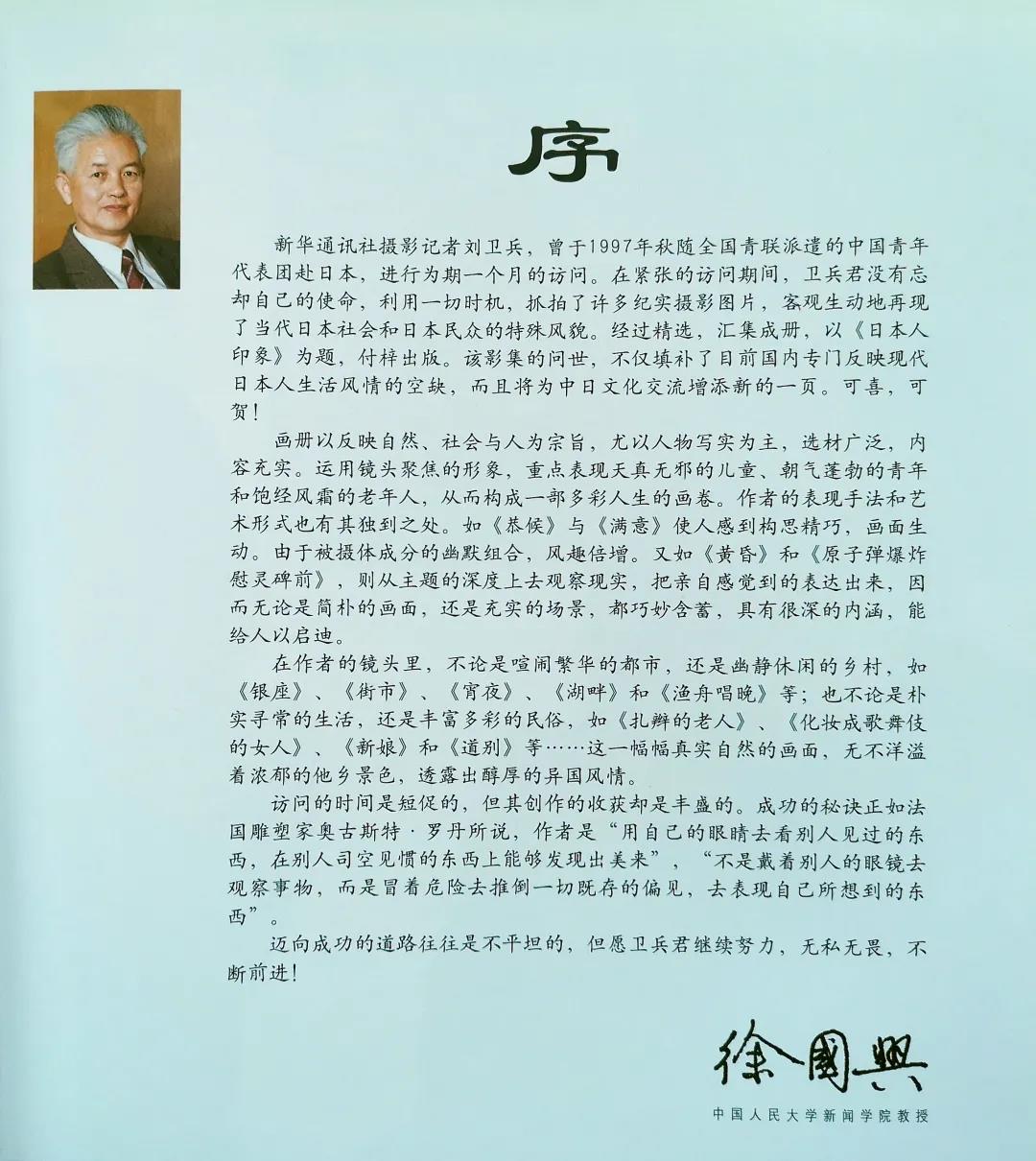

1998年,徐老师在繁忙中给我的摄影画册《日本人印象》作序,肯定摄影作品同时,希望“卫兵君无私无畏、不断前进。”他的鼓励让我增强了信心。多年后,我的另一部著作出版,他看了挺喜欢并主动推荐给他的学生、北京青年报总编辑张雅宾帮忙在报纸上连载。

1998年,徐国兴老师为我的摄影摄影集《日本人印象》作序。老师鼓励让学生至今难忘

2008年一个春末的晚上,我去张自忠路铁狮子胡同(段祺瑞执政府所在地)院里的徐老师家。他住旧楼里的小两居室,家具普通而简陋。多年前徐烨夫妇想帮他装修一下,被他谢绝。记得当时师母刚去世不久,徐老师坐在昏黄的灯光下显得很孤独。那次陪他聊到深夜,其间他突然问:“还用胶片相机吗?”听说早换成数码,老人家苦笑着说:“讲了一辈子胶片,数码就不大懂喽!”

2020年,徐老师住的张自忠路铁狮子胡同(段祺瑞执政府所在地)

那一年,徐老师作为代表参加人大新闻学院建院60周年大会。大会间隙我给他和其他老师拍照,他不时地向人介绍:“这是我们摄影班的学生,新华社记者。”大会结束,兴奋的徐老师让我和同学沈文及保姆小刘陪着在校园转转,走累了在老图书馆附近的石凳上坐坐。望着工作了一辈子的校园,他的眼神里有不少留恋。

2015年,人大新闻学院建院60周年,与徐老师留影。左一为北京青年报原总编辑张雅宾

转眼到了2017年秋,徐老师跟我说很想出本摄影作品和文章的集锦,可多方联系都没成。“身体不行了,再不出就没机会!”不轻易求人的老人叹口气说。我看过部分书稿和照片,提了些修改意见,劝他先别急。随后我很快联系了人民日报出版社编辑王慧蓉,极力推荐这本书。此后王编辑专门登门拜访徐老师,经过多次修改酝酿,第二年初春,《徐国兴摄影作品与文集》终于出版发行。

徐老师生前出版的最后一本著作。人民日报出版社,2018年。

“你帮了大忙!”徐老师把新书送给我时说。阳光从窗外洒进来,照在他喜悦而日渐消瘦的脸上。近些年,因为采访忙和疫情突发等原因,问候徐老师少了些。有一次忘了接他电话,他专门找同学吴亮让我回电话。他通电话时说:“你够忙的呀?”有时一打电话就聊半个小时。

每次见面,他总是挨着个儿问班上同学怎么样,听说同学们发展不错,他欣慰地点点头。多年前徐老师过80岁生日,班上不少同学去祝寿。他兴奋地拉着我们到外面吃上海菜,而且非要去结账。两年前,与人大老师盛希贵、武联仲去拜访他,听盛老师说“您在暗房里手把手教曝光、校色、做试样……”他听了挺开心。

2020年国庆假期,我和同学吴亮、毛建军、沈文去看望。徐老师记忆力超好,像讲课一样给我们讲了几个小时的经历。毛建军说,没有当年老师额外给他开小灶、加学习任务,就不会有后来的进步。

近来去老师家发现,原本他家书柜里装满的摄影图书和画册少了许多。一打听他都捐给了新闻学院和图书馆。“书捐出去还有点儿用。”他笑着说。今年春节,同学约我一起去看徐老师,正赶上有事没去成,尽管此后我专门给徐老师打电话问好,还是留下了遗憾。这些年我常跟他说,有需要做的,您千万别客气,可他总是不愿意麻烦我们。

大学班主任徐国兴走了,从此人间再无“徐老师。”他走在新年前的隆冬时节,正值阳光灿烂。他会在天上望着我们,他的作品活着,他也会活在学生的心间。

作者简介

刘卫兵,新华社高级记者,中国摄影家协会会员、中国作家协会会员。1989年毕业于人大新闻系新闻摄影专业。长期从事社会和时政新闻摄影采访。代表作《总理为民工追工钱》《领导人为外宾捡眼镜》,作品曾获中国新闻奖。著有《奔波在战争前线》《随访连战的日子》《回望20年——一位新华社记者的采访手记》《我们这30年——一个记者眼里的中国改革开放》(中英阿文版)《摄影实战手记——一个记者30年的记录与思考》,以及摄影集《日本人印象》。其中《回望20年》获徐迟报告文学奖优秀作品奖,《我们这30年》获大众喜爱的50种图书。

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: