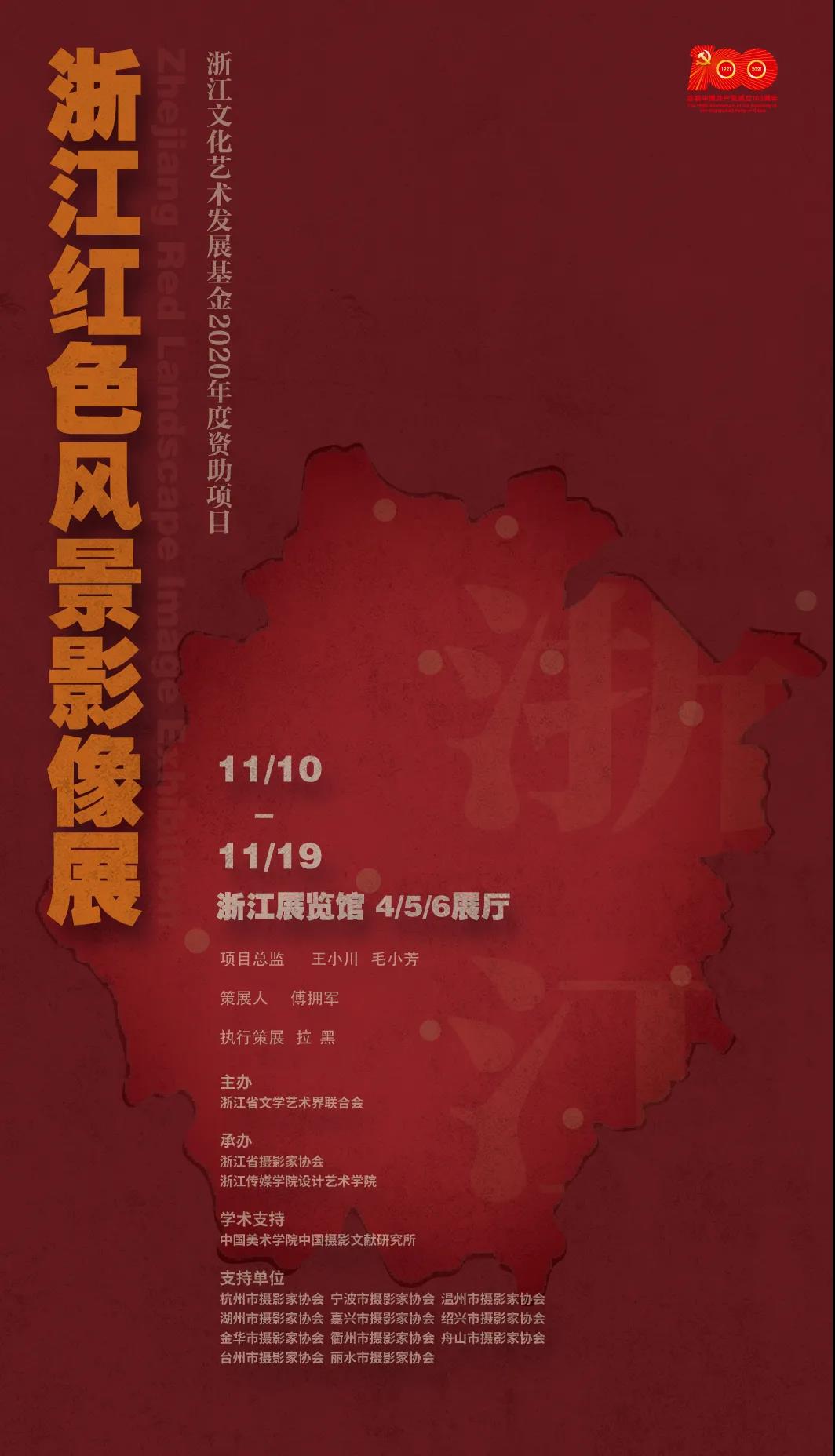

11月10日至11月19日,浙江红色风景影像展暨第三届浙江摄影金像奖作品展在浙江展览馆开幕。两大展览联袂为观众呈现了浙江摄影界根植时代沃土、艺术精湛、制作精良的优秀作品和优秀本土摄影家,用新颖的策展理念,当代化艺术呈现,展示浙江省文艺界守好红色根脉,打造新时代文化高地,献礼建党百年的丰硕成果。

在11月10日举行的开幕式上,第三届浙江摄影金像奖终身成就奖获得者吴品禾以及第三届浙江摄影金像奖获得者王培权、朱永春、郑龙华、钟黎明、俞丹桦、秦盱丰、萧云集、楼美如、颜劲松、潘世国获颁奖杯和证书。浙江省文联党组书记陈瑶表示,省摄协坚持围绕中心、服务大局,重大节点不缺席、重大创作不缺位,积极组织引导全省摄影家将镜头对准一线群众、捕捉感人瞬间、传递人间温情,充分发挥了影像鼓舞人心、凝聚力量的重要作用。

两个展览各有侧重、各具特色。第三届浙江摄影金像奖获得者虽然拍摄题材体裁不同,但都牢牢把握真切、鲜活的影像特性,致力于用最独特、生动、有力的艺术表现形式,为时代写真、为人民留影、为浙江留存温润的影像文献。展览同期,他们还应邀全部到场,参加了浙江摄影师创作现象研讨会,总结交流摄影工作经验,为未来的浙江摄影创作发展建言献策。

浙江红色风景影像展是浙江文化艺术发展基金2020年度资助项目。浙江省文联、省摄协用一年时间,精心组织全省摄影家探访红色根脉,重走历史现场,重温红船精神、浙西南革命精神、大陈岛垦荒精神等,展出了浙江省11个地市的100余位摄影家的1200余幅作品。展览从1920年陈望道秘密回到浙江义乌家中翻译的《共产党宣言》开始,以时间和历史事件为主线,以艺术家重返红色现场为辅线,以百年“红色”为主基调,以“风景”为载体,采用照片、文献、实物、视频、口述史、摄影手工书等多种形式,通过“红色根脉”“改革开放”“迈向共同富裕”三个单元,立体丰富地呈现出浙江在高质量发展建设共同富裕示范区中取得的可喜成果,以及“重要窗口”中的美丽风景;用影像见证浙江大地发生的日新月异的变迁,以及浙江人民团结奋进,追求美好生活的精神面貌。

展览中有在永嘉用大画幅拍摄,用湿版火棉胶工艺呈现的红十三军走过的地点;有诸暨五纹岭的风景条幅诉说着当年20多名党代表召开的中共诸暨县(现为诸暨市)第一次代表大会的历程;有遂昌支部旧址管理员朱宗鹤坚持19年升国旗的一面面泛黄实物;有以浙东敌后抗战第一部电台为线索,回访13位新四军后代拍摄的影像;有根据《红色印记——浙西南红军遗址影像档案》的记载,找寻浙西南红军足迹,重返20多个红色历史原点,让“红军”重回历史现场的创作;也有老摄影家徐永辉的长期跟踪纪录之作《一个浙江农民家庭的70年变迁史》,整整一面展墙呈现了一个普通农民家庭从1950年拍摄的一张全家福到2020年间的生活故事,成为中国70年来改革发展的一个缩影。

宁波摄影师周伟平一直在进行村庄驻地拍摄项目。他带着由大学生和摄影师组成的团队,通过新四军纪念馆提供的线索,用近两个月时间,往返宁波上岙七八次,寻访电台当年的运送路线,采访了13个革命者后代,并做了详细的口述史和纪录片,最终完成了《寻找电台》。“第一电台架设至今刚好80周年,前不久我们还在上岙电台发报原址办了一个驻地展,复原了早已倒塌的老房子,贴上父辈的老照片,晚辈们与父辈们同框,用影像追溯历史,缅怀先烈,村民非常喜欢。”在展览现场,老照片展墙上的黑白头像掩映分布在当年的草石砖墙上,头像旁边清晰地手书着每个人的姓名和生卒年,他们的后代呈站立群像做成巨幅网格布悬挂在前,两组影像前后呼应,历史传承呼之欲出。

文化界前辈黄源的儿子和儿媳多次来到为父亲单独呈现的展览现场,“这是我们第一次把父亲的相册、书信与手稿等文献资料拿出来参加摄影展。”作为鲁迅的学生,黄源在上世纪30年代参与主编的《文学》和《译文》杂志曾在左翼文坛发挥很大作用,解放后他主持领导改编的昆剧《十五贯》曾被誉为“一出戏救活了一个剧种”。展览现场不仅有杂志原件,有黄源与鲁迅交往的照片,有跟茅盾、巴金、夏衍等多位文坛大家的书信往来,还贴着大幅的《十五贯》演出海报、他亲笔改写的各阶段剧本,群众来信,等等。“我们拿出了很珍贵的资料,历史是先辈们创造的,我们看到了主办方的诚意和努力,展览呈现的形象非常鲜活立体。”

此外,展览还面向全省征集红色家庭影像资料,在展览现场也有部分呈现。来自金华的热心群众甚至无偿拿来父母的老照片、文献证书等原件予以展示。与红色家庭故事展台相对应的则是多个呈现浙江现代化农村田园风景的巨幅照片。策展人拉黑说,红色风景影像展不能仅限于展现绿水青山的自然风景,更应该关注人,社会风景里的人和故事才是核心。希望这样的展陈设置能从概念上产生一种对比和呼应,令观者体会到精神上的传承和力量。

策展人傅拥军介绍,本次展览的一大特点是把全省摄影人发动起来,重返历史现场,用自己的脚步去丈量浙江这片红色土地——这是立项之初策展团队就提出的明确要求。为此,浙江省摄协首先在淳安县的下姜村开设驻地工作坊,公开招募浙江各地市学员,各地选出一名摄影师,共19人分成几个项目小组,在傅拥军和拉黑的指导下,利用一周时间深度挖掘下姜村的过去与现在,展现下姜村从“穷脏差”到“绿富美”的乡村振兴神奇蜕变。他们不仅拍了多个专题,做了多部口述史,还每人出了一本下姜村影像手工书。工作坊结束后,学员们再把下姜村影像调查的工作思路和方法带回到各地,带着任务、带领一批人去挖掘当地村落的红色影像故事。“这种抓基层培养,以点带面,用乡村田野影像调查深入创作的模式在这一年中渐成气候。”

此次展览中,关于安吉县余村、开化县库坑村、岱山县鱼山岛及代表民营经济发展的义乌创造、温州40年交通变迁等专题同样以点带面,共同勾画出浙江红色风景的崭新面貌。“做了几个村庄项目以后影响力就慢慢出来了,出现了村里主动出资金要我们摄影师来做影像调查的现象,我们会员做的也更有热情。”省摄协副主席、秘书长毛小芳说,“相信以后这种被动变主动的现象会越来越多,影像具有这样鲜活的表现力,能发挥出影响力,产生积极作用。有了这样的正反馈,浙江共同富裕先行省的概念就落在实处了。”

本文刊登于中国摄影报2021年11月16日2021年第88期

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: