35幅你没见过的老照片

追寻三门峡人的“独家记忆”

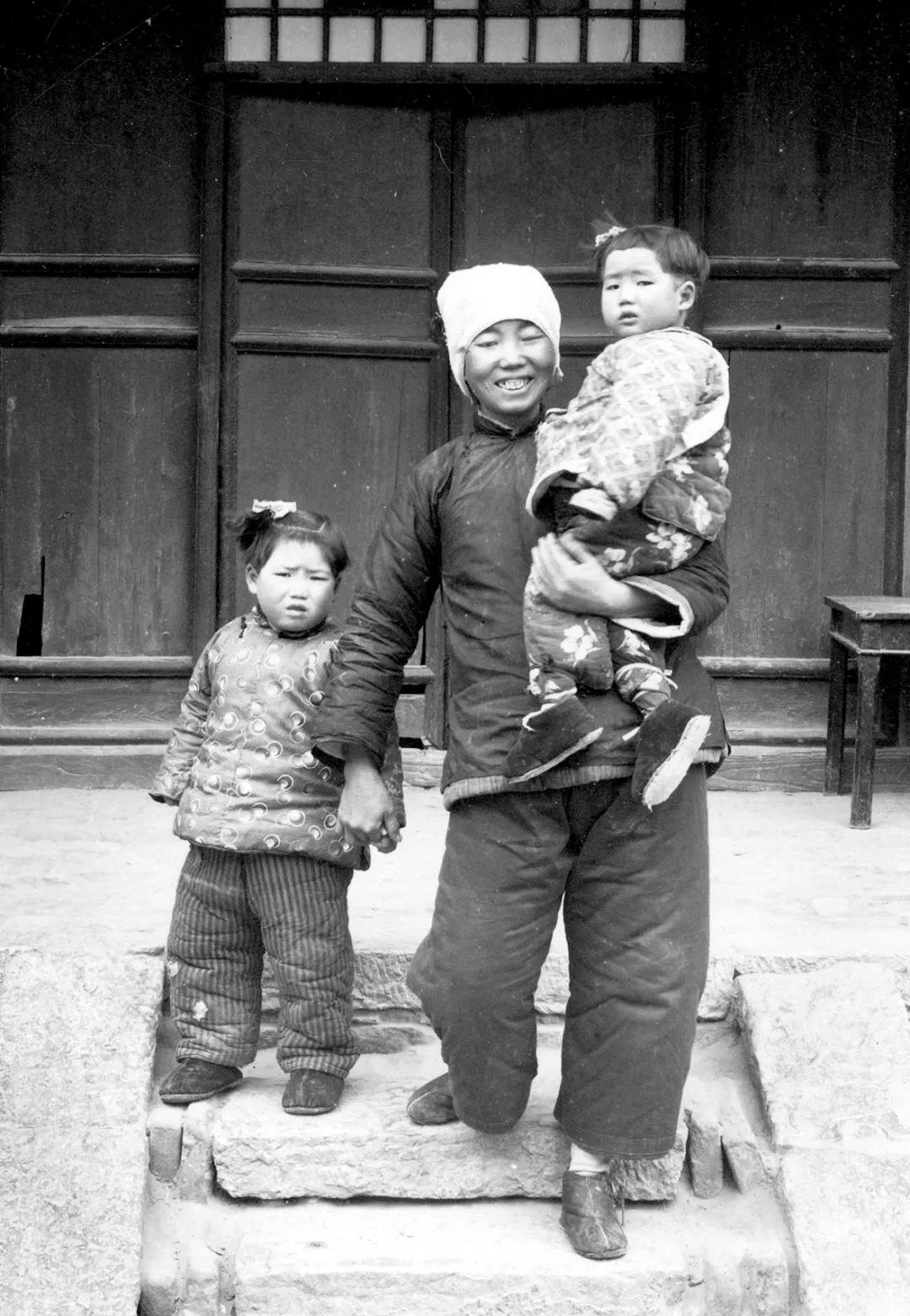

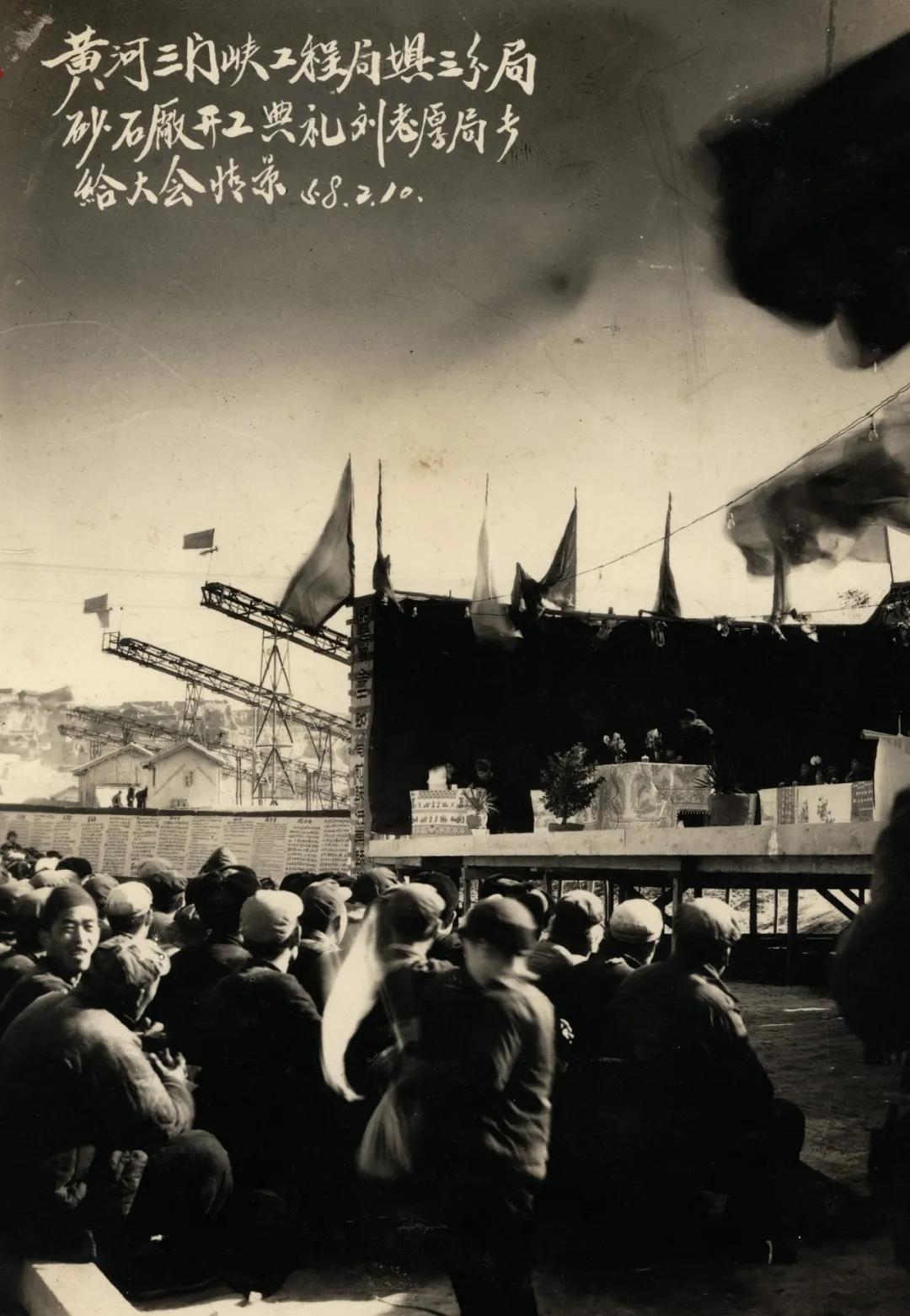

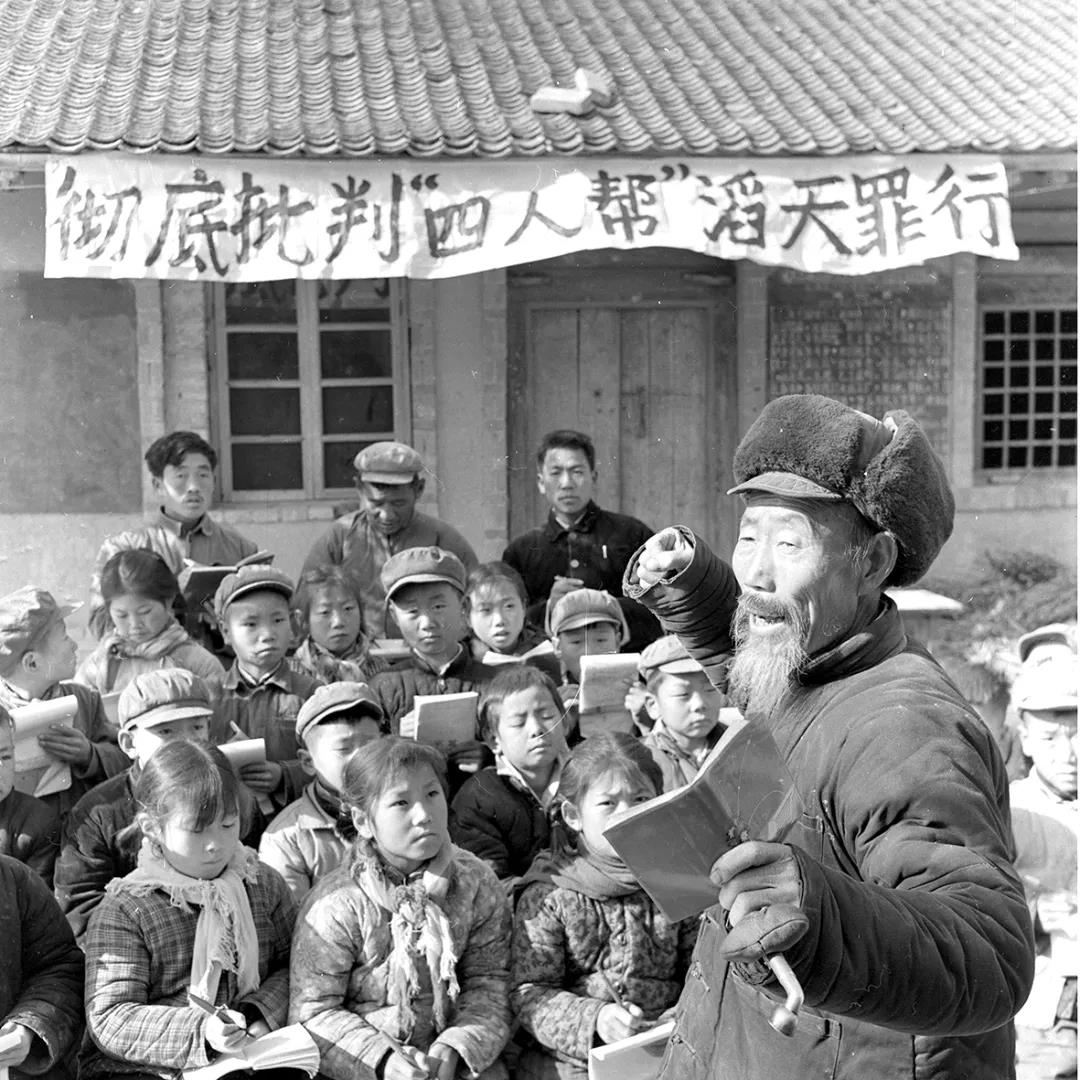

不忘初心来时路,砥砺奋进新征程。为庆祝中国共产党成立100周年,近日,“崤函记忆”摄影展在河南三门峡的中国摄影艺术馆悄然开展,一张张老照片,蕴藏着旧时光里的故事,还原着真实鲜活的历史,其中很多与三门峡有关的老照片均是首次展出。 35幅珍贵老照片,重现三门峡旧时模样 放映机前,电影放映员神情专注;电厂总机房里,接线员认真工作着;车间里,纺织女工讨论着《人民日报》……黑白画面中,满满的时代感扑面而来。来到位于中国摄影艺术馆二楼的“崤函记忆”展区,仿佛随着光影穿越时光,步入了那个记忆中的三门峡。据了解,此次“崤函记忆”展区共展出35幅珍贵老照片,真实反映了上世纪的三门峡市在政治、经济、社会、文化、民生等方面的场景,再现了从新中国成立到改革开放时期,三门峡城乡变迁和人民生活的点滴,彰显了三门峡人民在历史创造和进步中焕发的蓬勃生机和巨大力量,蕴含着浓重的历史厚度、文化深度和感情温度,展现着深刻的思想性和高超的艺术表现力。“我们希望通过这样一组老照片,展现老场景、讲述老故事,帮助老一代人回忆过去,为新一代人搭建了解历史的平台。”中国摄影艺术馆负责人孙振军告诉记者。 三门峡大坝建设时期珍贵照片首次亮相 三门峡水利枢纽是新中国成立后,在黄河上兴建的第一座以防洪为主综合利用的大型水利枢纽工程,控制流域面积68.84万平方公里,枢纽总装机容量45万千瓦,被誉为“万里黄河第一坝”。1957年,为了建设这一水利枢纽工程,来自全国各地的2万余名建设者涌入三门峡。三门峡水利枢纽建设,自始至终得到了党和国家领导人的高度重视和关心支持。 在“崤函记忆”展区,展出了一些与大坝建设相关的老照片。其中两张照片尤为珍贵,一张是1959年10月,周恩来总理在三门峡大坝视察时的留影。周总理的到来,为当年来自五湖四海支援三门峡建设的人带来了希望和决心,影像穿越时光,依旧振奋鼓舞着人心。 另一张是1957年,三门峡大坝开工建设时,时任水利部部长傅作义到三门峡主持开工典礼,在会场宣布“黄河水利枢纽工程三门峡大坝开工”时的景象。据《傅作义传》中记载:“1957年4月,傅作义参加了三门峡水利枢纽的开工庆典。”在庆典上,傅作义激动地对参加庆典的群众们说:“同志们,我们今天的工程是国家的百年大计,是会造福数万亿百姓的伟大工程,我们要对得起中央支持,对得起百姓信任。” 聚焦三门峡人民勤劳致富的美好期待 除了三门峡的历史大事件外,“崤函记忆”展区的老照片中包含了很多老百姓日常生活场景,有1958年大跃进期间集体农田劳作场面,无论是年轻小伙还是裹着头巾的大娘,个个眼神中都充满精气神,展现出三门峡人民用劳动的双手创造美好生活的生动场景。 在一张表彰现场定格的照片中,穿着黑色对襟棉袄、戴着大红花,劳动模范们神采奕奕地接受表彰。“这种黑色对襟棉袄对于上世纪五六十年代出生的人来说,非常亲切,我们小时候的衣服多数是姥姥奶奶或者妈妈一针一线缝出来的,现在的衣服都是工业产品,缺少了些亲情温度和人文关怀。”前来观展的市民刘先生说道。 说起旧时光里的三门峡,街心花园可谓是城市最繁华的地方,这座花园可以说是几代三门峡人心中最美好的回忆。在“崤函记忆”展区中,有一张老照片就是在街心花园拍摄的。街心花园附近的一处苏式建筑旁,群众在宽阔的街道上载歌载舞,洋溢着幸福与活力,展现了时代变迁中的精彩瞬间。“这样的照片写满了回忆,那时候没有手机,不能随时定格生活瞬间,所以老照片就显得格外珍贵。”观展市民齐女士说,“周末我会带上老父亲再来中国摄影艺术馆看展览,这组老照片一定会让他非常感动。” 部分展出作品 走亲访友 1950年代 大坝开工典礼 1950年代 红花献模范 1960年代 吃食堂饭 1960年代 纺织女工 1970年代 肃清流毒 1970年代 步入会场 1980年代 共产主义接班人 1980年代

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: