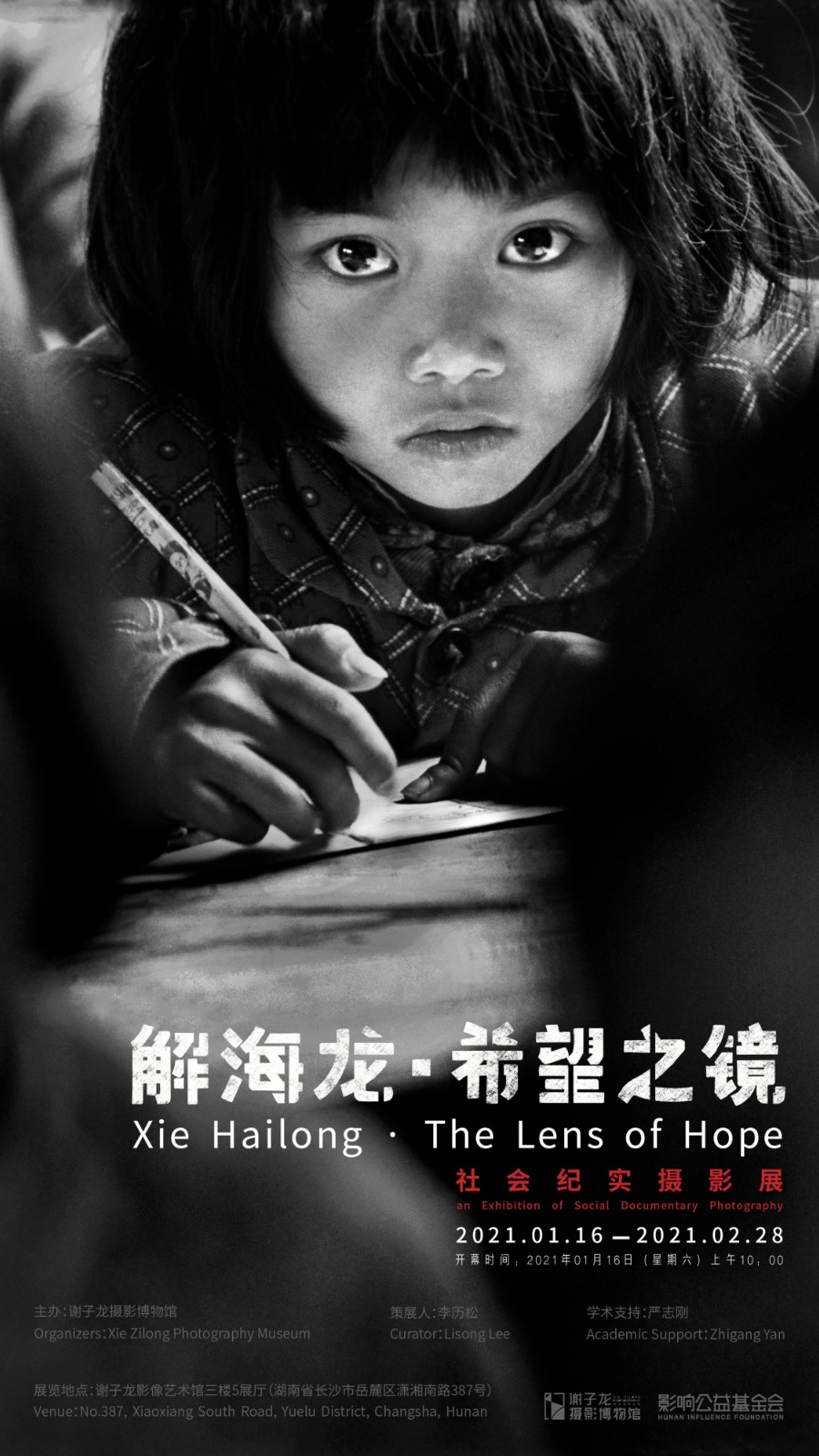

1月16日,《解海龙·希望之镜》社会纪实摄影展在湖南长沙的谢子龙摄影博物馆正式开幕。1991年,解海龙拍摄了“希望工程”的代表作品《大眼睛》,震惊并感动了全中国,也改变了成千上万的贫困孩子的命运,成为一个时代的象征。今年是《大眼睛》拍摄的第30年,谢子龙摄影博物馆“典藏中国”项目收录了解海龙的摄影作品,旨在通过一幅幅珍贵的视觉文献,引导大众思考农村教育的社会问题。

10年,20000多公里,中国128个县,这些数字背后是沉甸甸的使命。解海龙用相机记录贫困地区孩子的教育状况,希望通过照片去改变贫困孩子的命运。在这次的展览中,谢子龙摄影博物馆共呈现近70幅经典纪实摄影作品,用黑白调的影像回顾几十年前的教育困境。展览现场通过对老旧教室的还原,让观者能够身临其境的感受贫困学生们的艰苦求学环境,又通过呈现解海龙的摄影作品、手稿文献、采访视频,让观者感受到一个有温度、有深度、有态度的中国摄影家。

“我和我的摄影梦永远在路上。”解海龙在关于希望工程摄影的自述中,写下了这样一句动人的话。影像记录是一种传承,通过时间的沉淀,影像被赋予了强大的力量。正如这次在谢子龙摄影博物馆呈现的《希望之镜》一般,当希望遇上镜头,所摄影像便有了温度,有了坚定而强大的力量。收藏中国现当代经典摄影作品,把拥有着强大力量的中国摄影艺术推介至全球,谢子龙摄影博物馆以此为己任,成立了“典藏中国”项目,通过不断地梳理、展览、收藏,致力于建构一个属于中国摄影史的收藏体系。

“他还以一个摄影家的实践,为所有严肃的中国摄影家提示了一个方向,那就是作为一个摄影家的基本人道主义价值观。”谢子龙摄影博物馆理事副馆长,“典藏中国”项目策展人李历松说道。《解海龙·希望之镜》社会纪实摄影展于1月16日到2月28日,面向社会大众持续开放。为城市注入正确的价值观,将纪实摄影对社会改造的能量传递给更多的人们,让人们在谢子龙摄影博物馆感受到影像艺术中希望的力量。

相关链接

【典藏中国】项目资料:

谢子龙摄影博物馆【典藏中国】项目以梳理、研究中国影像史上重要艺术家为己任,以推介、收藏中国现当代经典作品为目标,以推动中国摄影艺术进入国际视野为愿景,致力于成为21世纪推动中国影像发展最坚定的力量。并通过梳理、推介、展览和收藏中国摄影史上一些经典摄影师的代表性作品,典藏中国最终的目的是建构起一个关于中国摄影史的收藏体系。

部分展出的作品

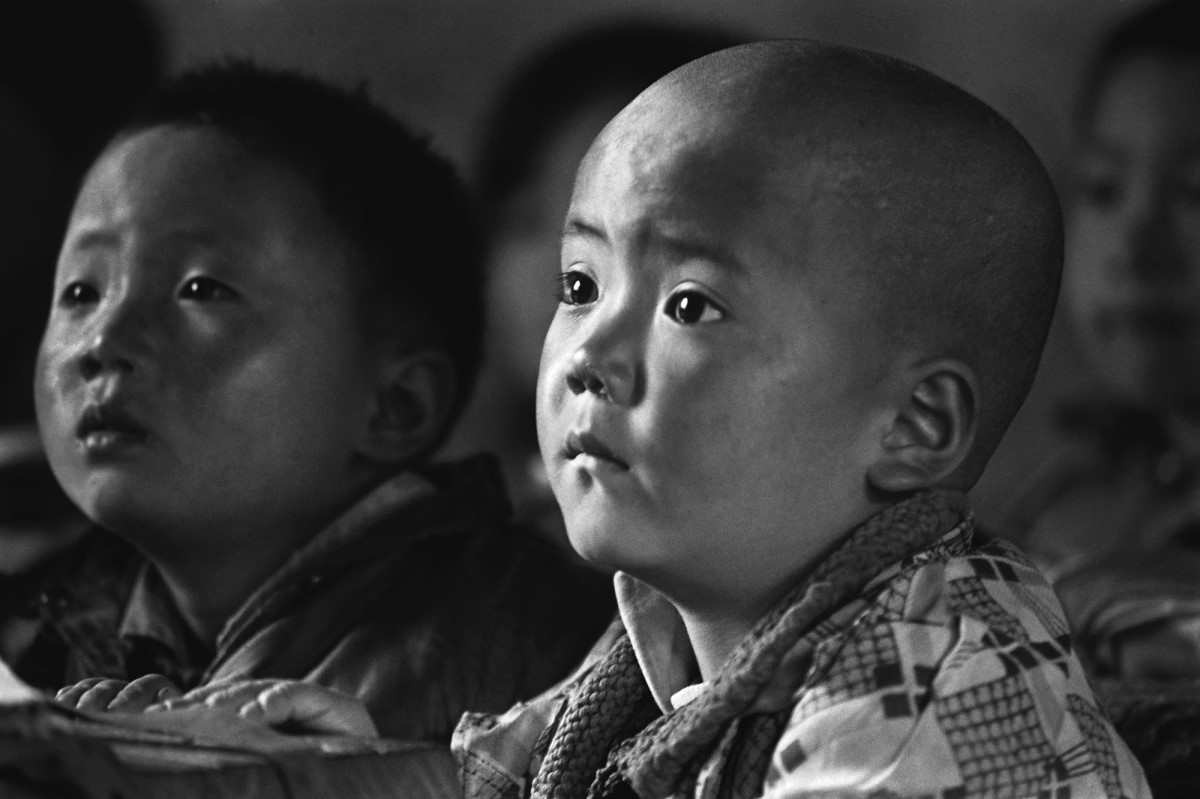

1991年4月,安徽省金寨县南溪镇查畈村。

当时,我国每年有100万像张天翼(小光头 7岁)一样聪明可爱的孩子因贫困而失学,“我想上学”是他们共同的愿望。

1991年4月,安徽省金寨县三合乡中心小学。

苏明娟(大眼睛 8岁)每天往返24里山路刻苦求学。

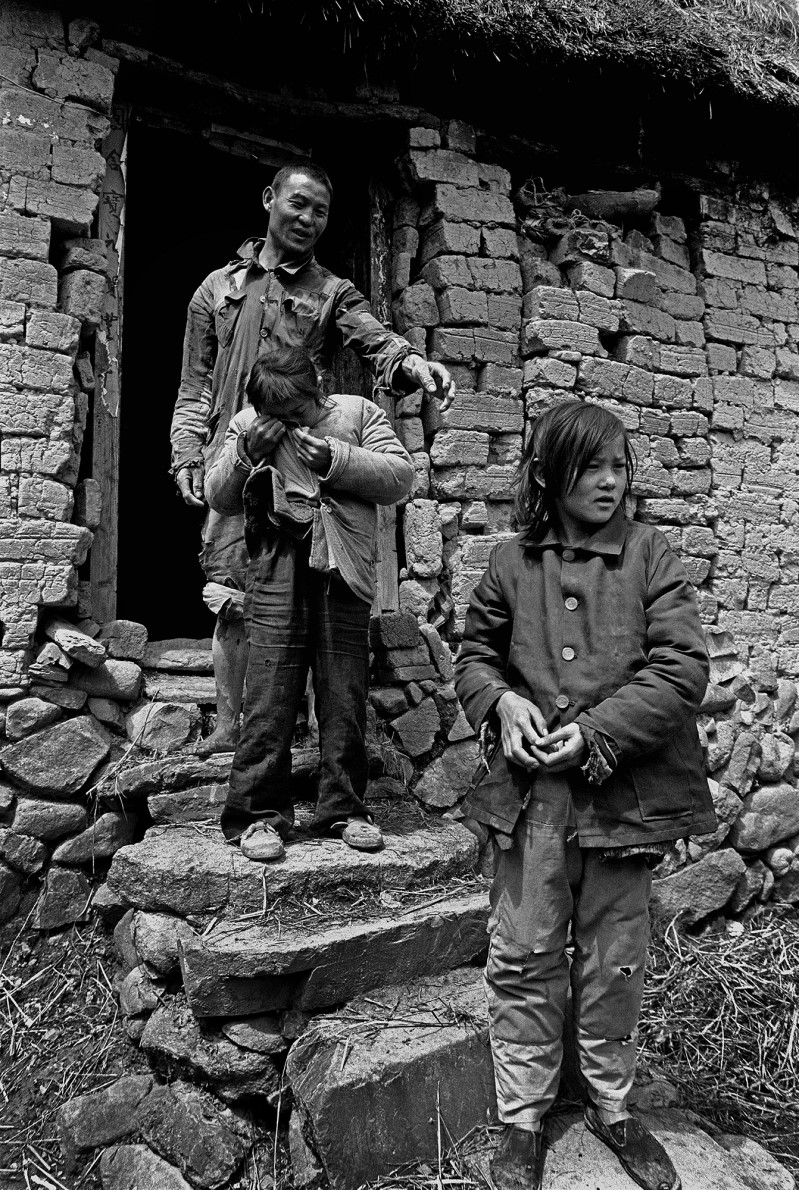

1991年4月,河南省商城县苏仙石乡草房湾村。

姐姐杨永香(14岁)把救助款让给了妹妹杨永贵(11岁),妹妹心里很愧疚。

1991年4月,湖北省红安县七里坪镇周七家小学。

一场春雨过后,教室便一片泥泞,孩子们继续上课。

1991年5月,山东省平邑县。

毛可凤同学功课很好,可一到缴书杂费,全家便犯了愁。

1991年12月,河北省滦平县金山岭长城。

希望工程救助的第一批孩子们在长城脚下憧憬未来。

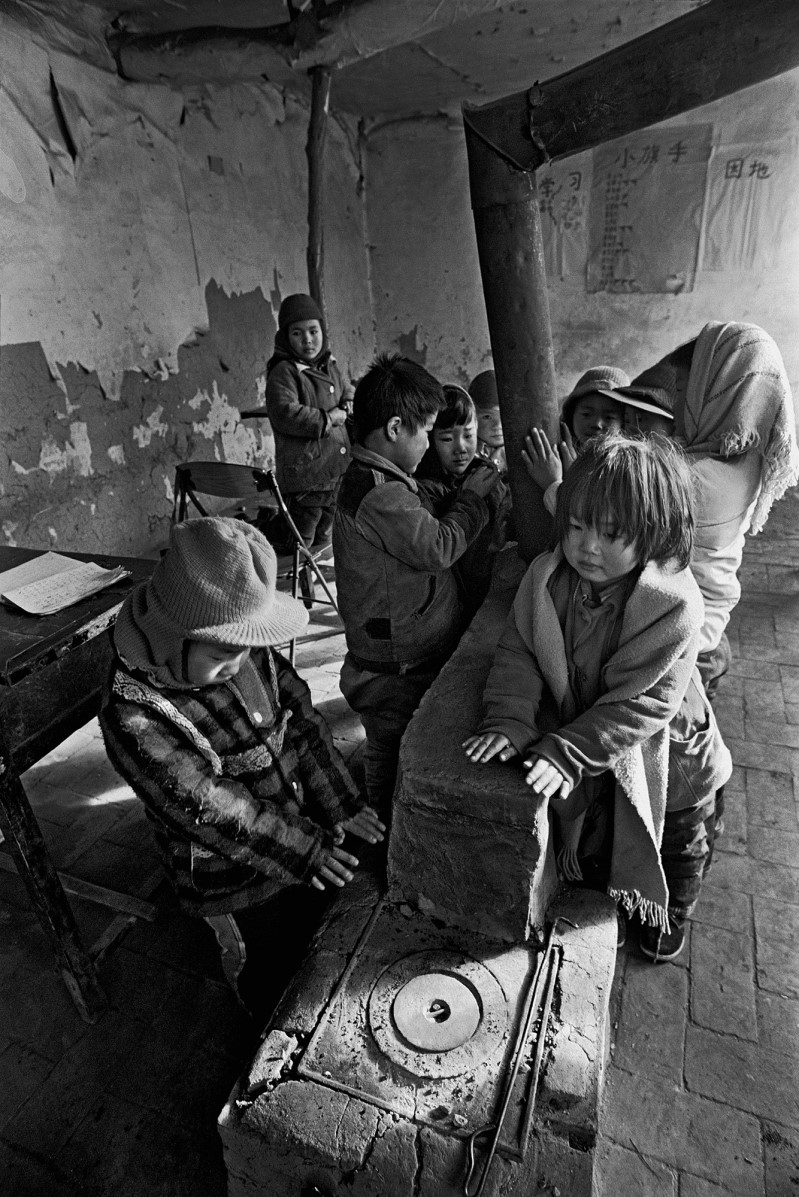

1991年12月,河北省滦平县拉海沟乡大店子村小学。

气温骤降至零下20度,孩子们烤烤冻僵的小手继续上课。

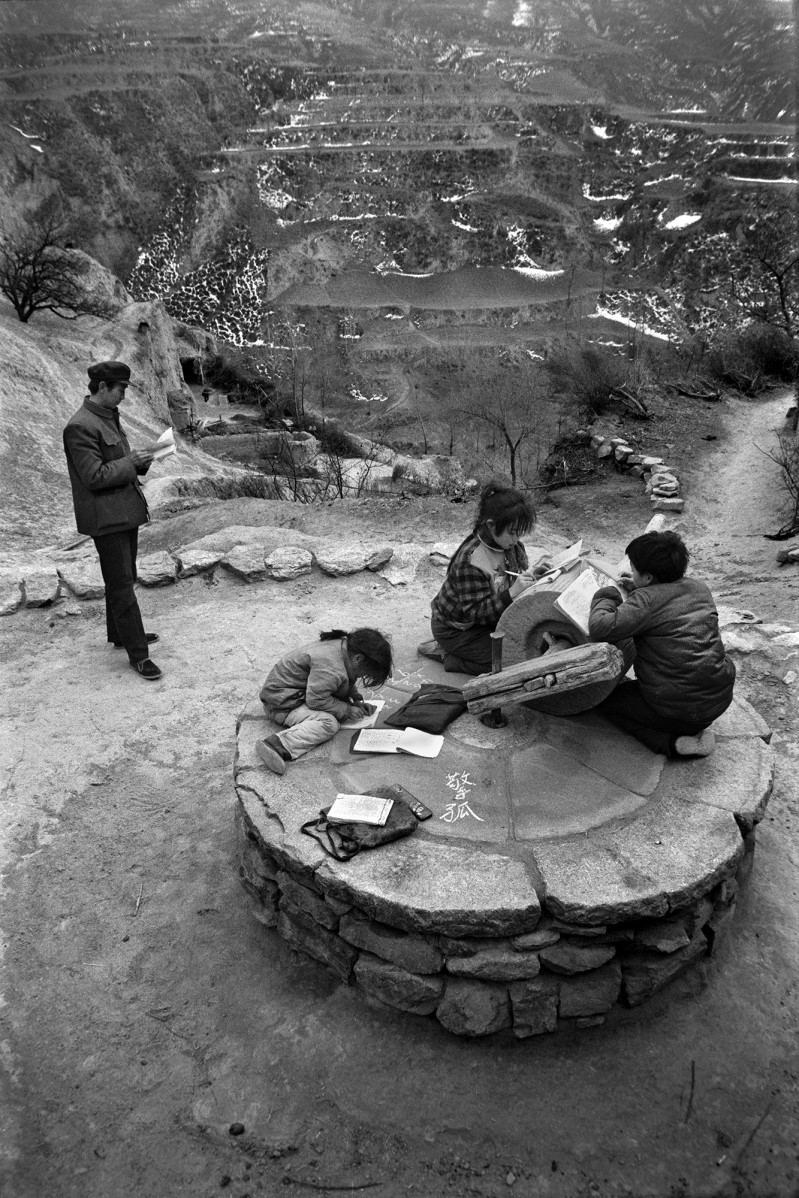

1992年3月,山西省静乐县赤泥洼乡羊丈村,扛着桌凳去上学。

1992年3月,山西省静乐县神峪沟乡南岩头村,全校师生。

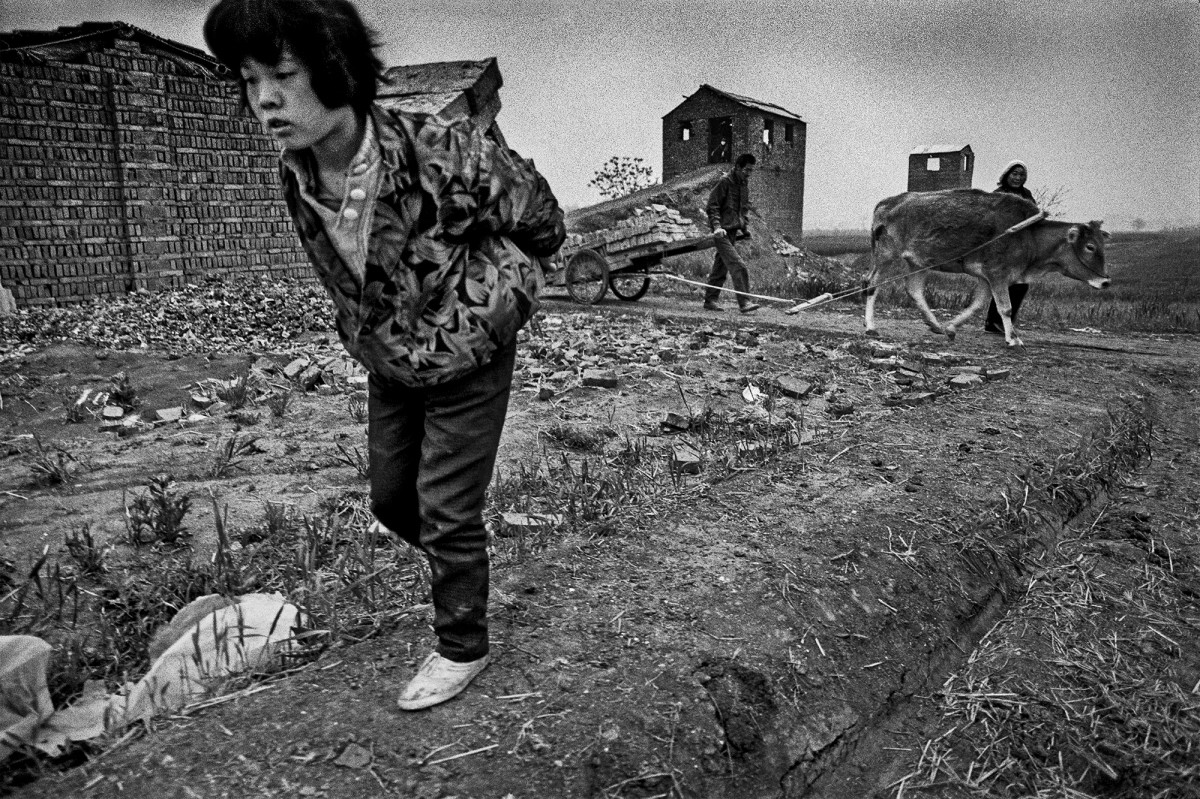

1994年4月,安徽省临泉县城关镇刘老庙村。刘小环(11岁)为了能上学,去窑厂背砖坯。

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: