心存善念、心有大义、用心摄影,用摄影“记录今天,告诉未来”。——解海龙

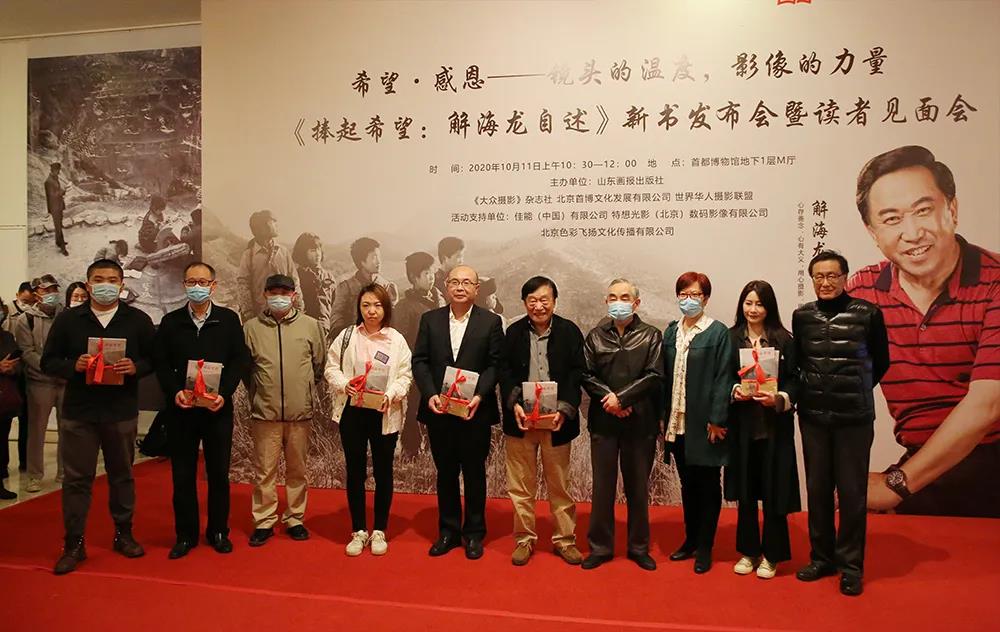

活动现场

10月11日,希望·感恩——镜头的温度,影像的力量《捧起希望:解海龙自述》新书发布会暨读者见面会在北京的首都博物馆举行。活动由山东画报出版社、《大众摄影》杂志社、北京首博文化发展有限公司、世界华人摄影联盟主办。该书已成功入选中宣部2020年主题出版重点出版物。

中国文联党组成员、副主席李前光发来祝贺,祝此次新书发布圆满成功。中国摄影家协会李舸通过视频方式向活动的举办表示祝贺。

中国摄协分党组书记、驻会副主席郑更生,中国摄协顾问王文澜、邓维、朱宪民,中国摄协副主席杨越峦,中国摄协分党组成员、秘书长高琴等中国摄协领导出席新书发布仪式。

山东出版集团党委委员、山东出版传媒股份有限公司总经理郭海涛, 山东出版传媒股份有限公司出版工作部主任丁莉,山东画报出版社社长李文波,中国艺术研究院院长、中国文艺评论家协会副主席李树峰,中国工商银行原行长杨凯生,世界华人摄影联盟主席王苗,全国公安摄影家协会主席、将军摄影家冯凯文,中国期刊协会副会长、中宣部传媒监管局原局长李军,希望工程发起人之一郗杰英,中国青少年发展基金会、宋庆龄基金会代表,《捧起希望:解海龙自述》图书作者解海龙、王薇等领导和嘉宾出席本次活动。活动由著名媒体人、文艺评论家杨浪主持。

解海龙向胡善辉、毛可凤、梁清华赠送收藏级银盐工艺制作的作品。

活动现场,还有3位特殊的嘉宾,他们是本书中受希望工程资助的三位学生代表“大鼻涕”胡善辉、“烤小手”梁清华、不吃午饭换取上学机会的毛可凤,他们用特殊的方式分享了个体命运在希望工程30年间的起落浮沉。

本书作者王薇的母亲李书华,《中国摄影》杂志马勇等人深情朗诵了书中片段,为整场活动增添了优雅感人的视听感受。现场嘉宾还一同观看了解海龙广为人知的《大眼睛》照片在2019年12月搭载在天仪研究院自主研制的潇湘遥感卫星上升入太空的视频。

活动现场

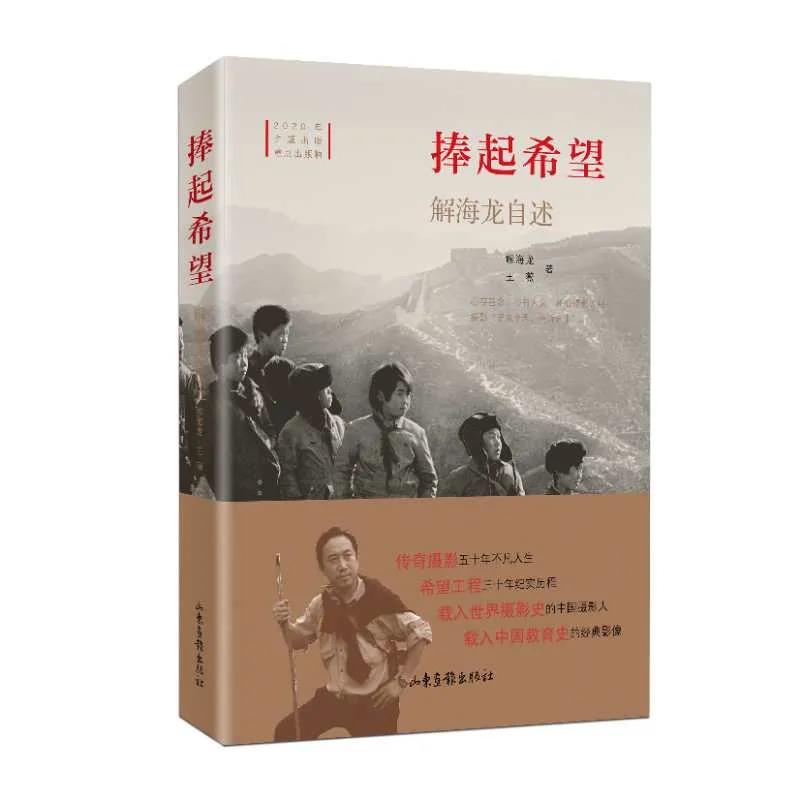

《捧起希望:解海龙自述》是解海龙目前唯一一本较为完备的自传性著作,由山东画报出版社策划出版,作为2020年我国全面建成小康社会收官之年这一重要历史时刻的献礼,也是山东画报出版社近期出版的扶贫扶智主题类重点图书。本书以解海龙五十年来的摄影生涯为核心叙事线索,讲述了他从业余摄影爱好者,成长为中国著名摄影家的人生历程。同时,在书中,解海龙还以历史亲历者的口吻,重点讲述了希望工程救助失学儿童及他助力希望工程的故事。

图书捐赠现场

发布会现场举行了新书捐赠仪式,包括中国青少年发展基金会、宋庆龄基金会等单位代表和当年受希望工程资助的三位学生获得了与会领导嘉宾传递赠送的新书。

书名:捧起希望:解海龙自述

作者:解海龙 王薇著

山东画报出版社出版

著名暗房师张左和他长期资助的“烤小手”梁清华(右)在作品前合影。

“大鼻涕”胡善辉的儿子在解海龙为其父亲当年拍摄的照片前留念。

祖孙三代观看展览。

展览现场

相关评论

以下内容摘自《捧起希望:解海龙自述》

解海龙是我们摄影人当之无愧的榜样。三十年来,他始终没有放下希望工程志愿者的角色,并多次为希望工程捐款,他的这份坚守和仁爱有几人能做到?与此同时,在很多重大事件现场,我都看到了他的身影,1998 年1 月张北地震,5 月阿尔山大火,7 月湖北抗洪救灾,2003 年抗击“非典”, 2008 年汶川大地震……除却这些大事件,通过他的镜头,还有为数众多的人得到了帮助。

如果能代表中国摄影家协会说一句话,我想对解老师说:“您不仅载入了中国摄影史,更是载入了中国社会发展史。”

——李 舸 中国摄影家协会主席

影像的力量来自摄影的目的,这是“为了谁”的大问题,决定着影像价值的最终方向。解海龙的摄影,从来就不是单纯为了表达自己内心的微妙感受,而是作为关心他人的工具。镜头的一端,是他要关注的人,而另一端, 是他的心灵。

影像的力量来自摄影叙事的语态,这是比作品影调更加内在的东西,它存在于镜头位置高低和角度倾斜之中。解海龙没有把自己当成俯瞰大地生灵的救世者,而是以一个普通百姓的心态和目光凝视着老百姓的孩子们,有时他自己就回到了孩提的状态,融入孩子群中。这种语态,决定了他的影像没有扭曲,没有鄙薄,却有着强烈的现场感和亲和力。

——李树峰 中国艺术研究院副院长、中国文艺评论家协会副主席

解海龙的记忆力好得惊人,几十年前的往事娓娓道来,时间、地点、人物一个不差,提起希望工程的各项数据,更是令我叹服。我们说到精彩处,他常常情不自禁地从沙发上跳起来,一个动作,一个表情,都是那么活灵活现。说到动情时,他的声音在不觉中就低沉下去,眼里泪光盈盈。从他的讲述中,我知道了许多鲜为人知的故事,解老师的形象在我心中愈发真实,愈发鲜活。写作的过程是艰苦而愉悦的,我们力求展现出一个最生动、最真实、最全面的解海龙。

——王 薇 自由撰稿人 《捧起希望:解海龙自述》作者

除去希望工程的标签,“我就是一个摄影爱好者”,这是几年前我接受《大众摄影》杂志采访时讲过的一句话。是的,无论过去、现在,还是将来,我就是一个摄影爱好者。如同 20 世纪八九十年代的绝大多数摄影发烧友,从热衷于器材,痴迷于技巧,狂热地追求获奖,到逐渐拓宽自己的视野,朝着真正的摄影门槛靠近,我经历了和他们同样的过程。如果说稍有什么特别之处,那我就引用一句对我的官方评价吧:解海龙踏上了时代的节拍,把握了时代的脉搏。

一直以来,关注社会、关注命运、关注人生就是我的摄影追求。

——解海龙 著名摄影家、希望工程的首位志愿者,《捧起希望:解海龙自述》作者

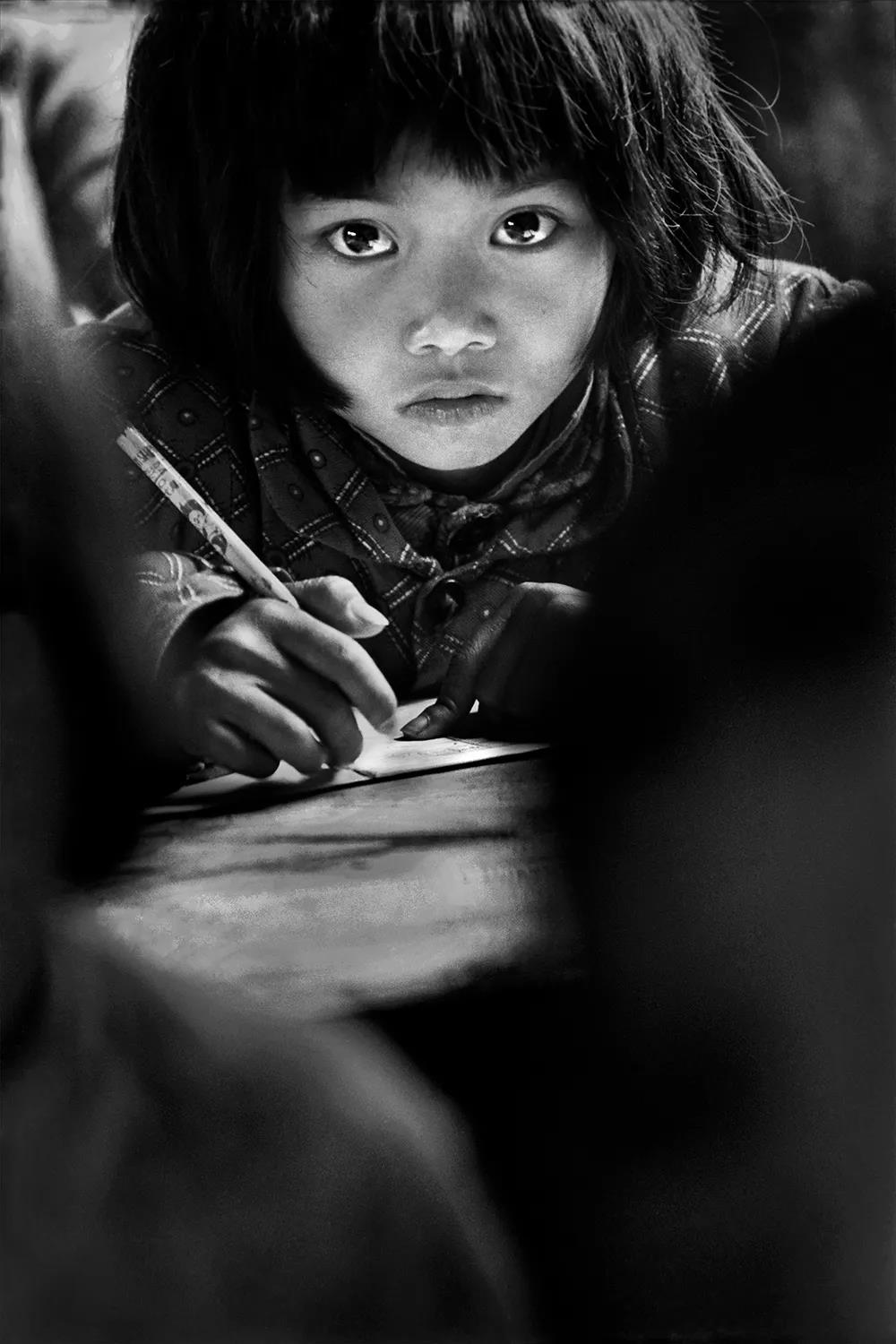

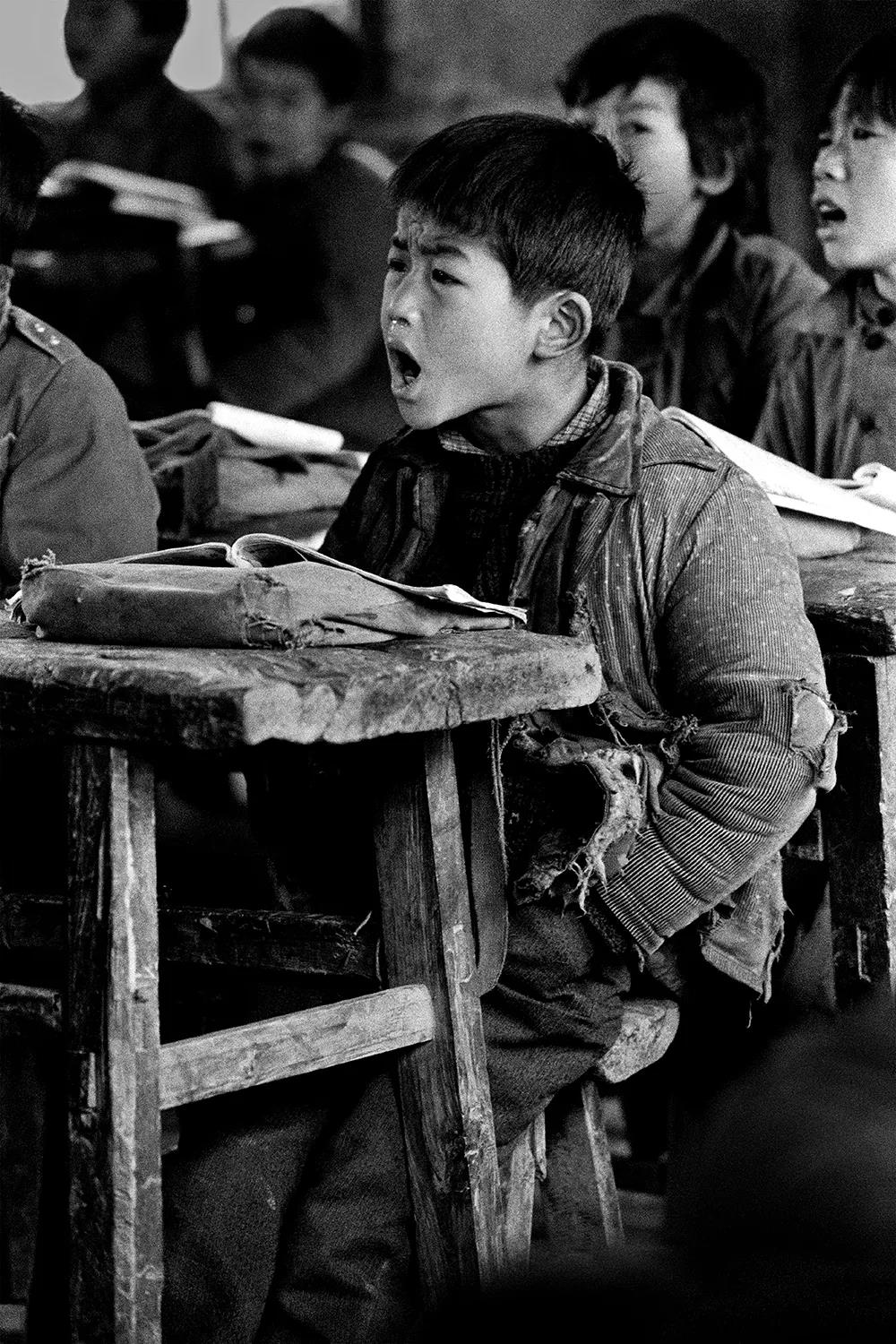

部分摄影作品

1991年4月,安徽省金寨县三合乡中心小学,苏明娟(“大眼睛”, 8岁)每天往返24里山路刻苦求学。

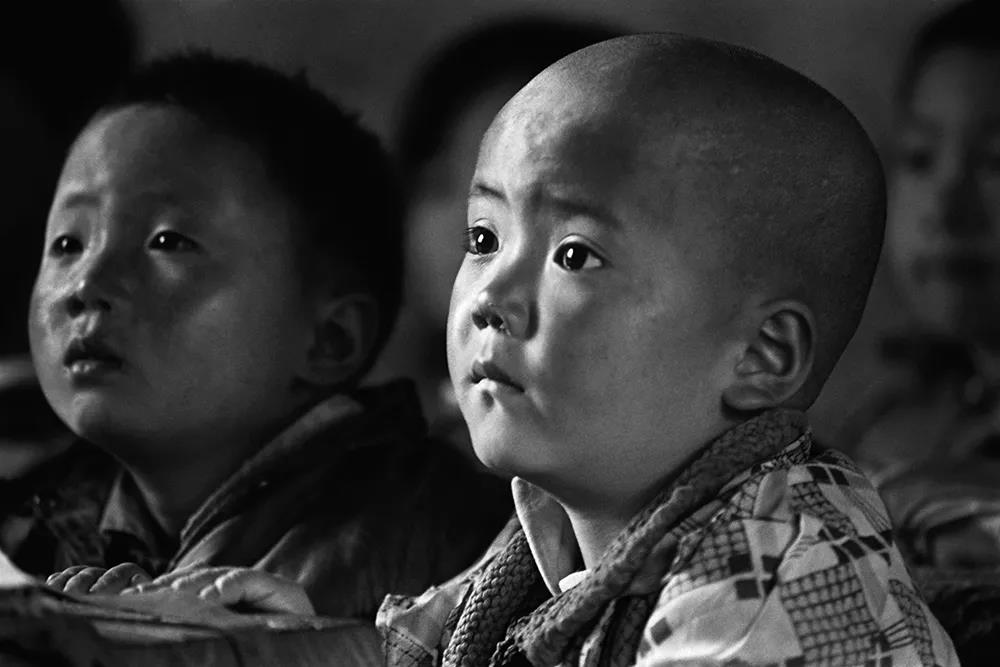

1991年4月,河南省新县八里畈乡王里河小学,胡善辉(“大鼻涕”,8岁)在大声朗读课文。

1991年4月,安徽省金寨县南溪镇查畈村,我国每年有100万像张天翼(“小光头”,7岁)一样聪明可爱的孩子因贫困而失学,“我想上学”是他们共同的愿望。

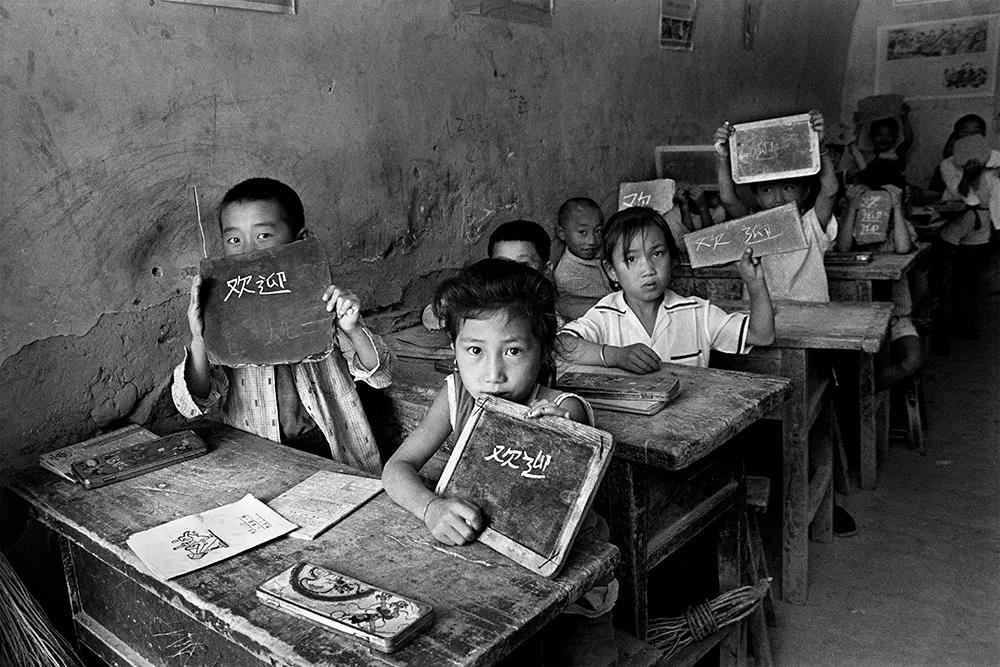

1991年9月,陕西省绥德县楼沟村小学,学生们在窑洞里上课,每人都有一块石板当写字本用。

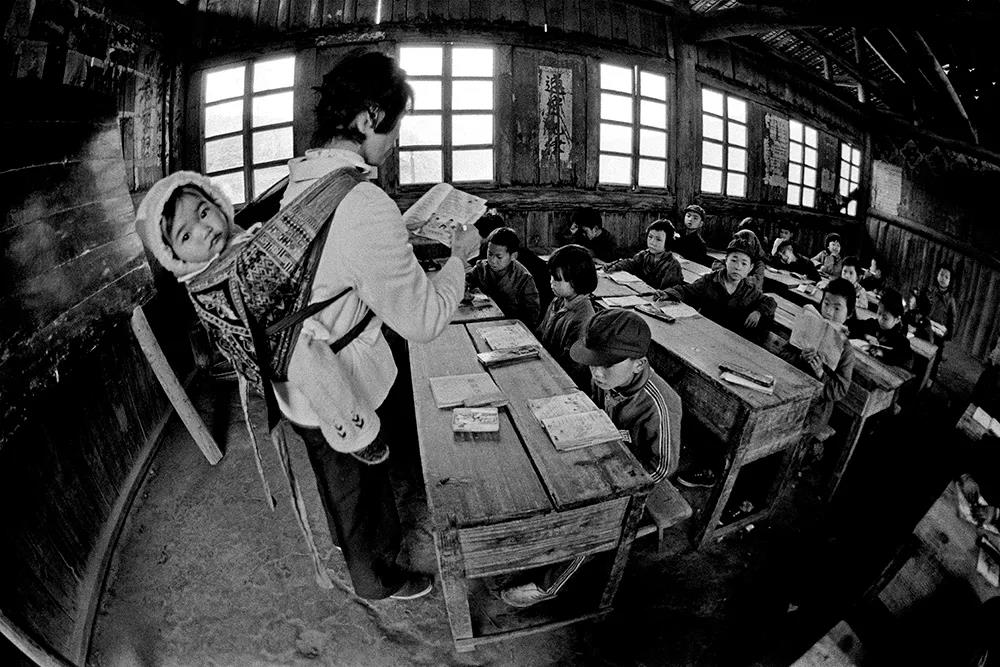

1987年4月,广西壮族自治区融水县安太乡寨怀村小学,戴红英老师背着不满5个月的小女儿上课。

1993年10月 贵州省水城县保华乡东升村,12岁的李成妹没有上过一天学,无论刮风下雨,她都要去山里砍柴。

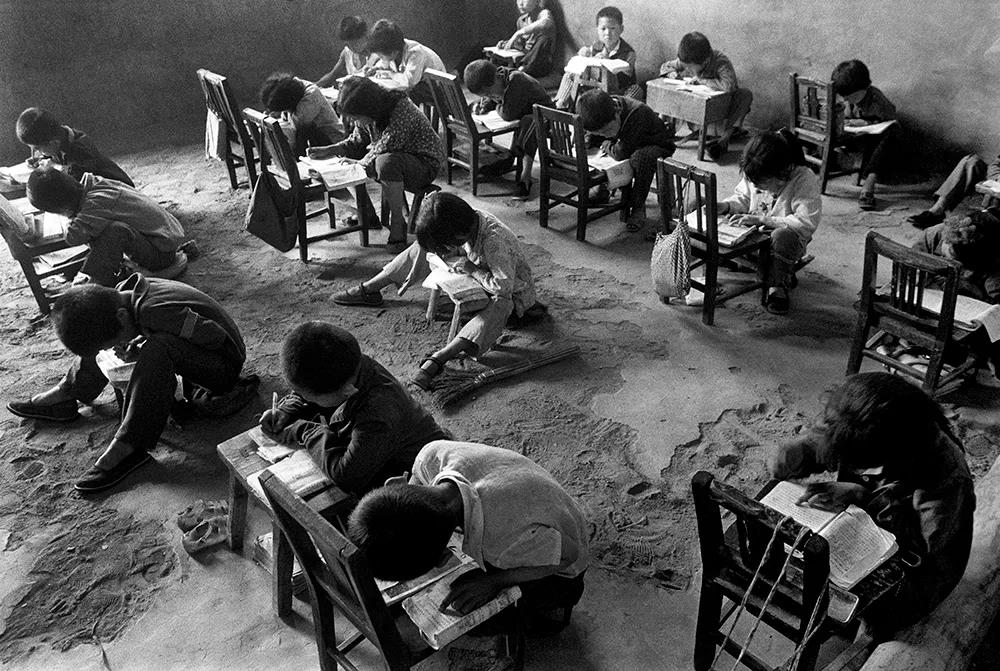

1991年5月,山东省平邑县西点村小学,村民们集资翻盖了教室,但再也无力为孩子们购置课桌了。

2006年9月,四川省凉山州布拖县乌衣乡阿布洛哈村,家长们盼望着孩子们早日成才,走出大山。

2006年9月,四川省凉山州布拖县乌依乡,麻风村建了学校后,全村不同年龄的孩子都从一年级课程学起。

2017年5月,河北省涞源县东团堡中心学校,希望工程第一名受助生张胜利学成回到家乡从事教育工作。如今此校已经开始试行15年免费教育。

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: