它不再以对事件的精准描述,

而是以鲜活体验里的某种情绪氛围为创作标准。

2019 年 3 月 23 日,日本摄影评论家饭泽耕太郎在上海的衡山和集做了一场名为《摄影的私性》的讲座。讲座中,他以日本摄影师荒木经惟 1971 年出版的摄影集《感伤之旅》为例,带领读者一一翻过相册中的 108 张照片,以此解读荒木经惟以新婚旅行的纪实照片所完成的“叙事型私摄影”。

在《感伤之旅》中,画面是真实的,但时间是被打乱的,荒木经惟用“生——死——再生”的场景意向顺序,讲述了一个具有“一定普遍性的情感共鸣”的故事。饭泽耕太郎认为,荒木经惟是“要以私小说的形式来拍摄这本摄影集”,而私小说的特性在于,读者无法确保书中的“我”即写作的“我”。

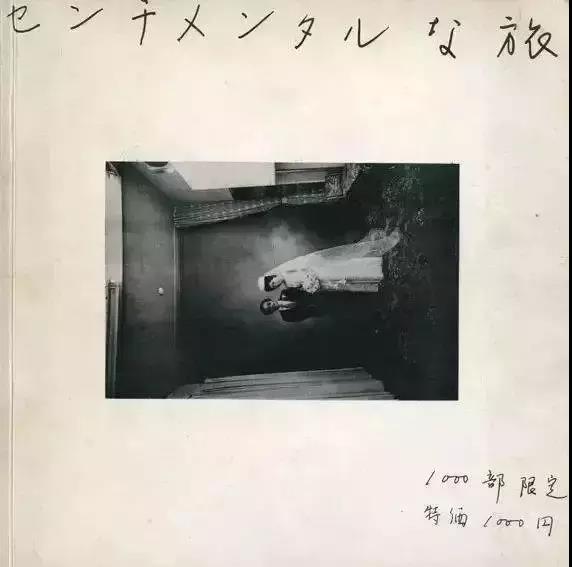

《感伤之旅》。上面是手写标题“感伤之旅”,下方写的是“限定 1000本”,中间是他们的结婚照。

这与日本的文化传统有所相关,饭泽耕太郎在《日本摄影史笔记 2》中提“私写真的诞生,或许也可视为重新回溯日本摄影与俳句深深联结的传统”。

《相机每日》当时的总编辑山岸章二在 1975 年 3 月刊的专栏中称这种视角的转换为“从公众舆论的问题转移到极为个人的表达”,而“这种做法起码回归到了日本文学中‘私小说’的传统,即在‘私’这个对象中寻找信赖和真实”。

“像日本的短歌和俳句,也都是在歌颂、感叹自己周围的一些事情,其实也可能是在日本人文化当中根深蒂固的敏感,像私小说也是,再从中在摄影这个领域,再发展出来的一个支系。”饭泽对《好奇心日报》表示。

这样一种“私性”倾向的摄影产生,也与日本当时的社会环境有关。二战后日本的政治、社会、文化结构受到了巨大的动摇,大学校区与街头不断发生示威游行,社会中弥漫着由反战而起的躁动气氛。在 60 年代社会运动的背景下,“私性”倾向的新摄影形式在日本出现。

但这不是一个先提出概念的摄影形式,而是从 70 年代起,由荒木经惟、森山大道、中平卓马、深濑昌久等摄影家以各自的实践先行,再被评论界慢慢统一称为“私摄影”的摄影支系。事实上,这种摄影形式在 80 年代后期才被清晰地称为“私摄影”。

1968 年 11 月诞生的摄影杂志《挑衅》,是“私摄影”发展的一个起点。杂志以“粗劣·摇晃·失焦”的风格,宣告摄影可以摆脱意识形态、摆脱成为搬运现实的工具。创办《挑衅》的中平卓马、多木浩二、高梨丰等人提出了捕捉“无法用语言把握的现实世界的断片”的口号,不再以对事件的精准描述,而是以鲜活体验里的某种情绪氛围为创作标准。

摄影家、影像批评家中平卓马在 1970 年出版发行了《为了即将到来的语言》。这本摄影集与《挑衅》反抗主流、反抗传统美学的风格一致,照片是中平借助个人“身体性的触感”捕捉到的当下气息,在当时这是一种“埋藏在暗夜深处的暴力气息”。

《挑衅》在当时的印量为 1000 册,只售卖了 500 册。 饭泽在采访中表示:“现在大家都觉得它是非常厉害的一本杂志,在世界上都有很好的评价。但是它的影响力在当时就是 500 本,所以不希望大家把它过于神化。”

杂志只出版了三期。到 1970 年 3 月,由照片与散文组成的单行本《先抛弃似是而非的世界》标志着《挑衅》的实质性活动结束。但社会开始认识到了在记录摄影、报道摄影之外还存在一种“探寻自己和自己周围的环境、自己和他者之间的关系”的“私性”倾向的摄影。在这种倾向下,诸如荒木经惟、深濑昌久等摄影师纷纷进行了自己的摄影实践。

1954 年出生的饭泽耕太郎是日本摄影评论家,毕业于日本大学艺术部摄影学科毕业,筑波大学大学院艺术学院研究科博士。由于“发现自己缺乏作为一个摄影艺术创作者的才能与意欲”,转而研究摄影。他的主要著作有《欢迎来到摄影美术馆》、《私摄影论》、《“女子摄影”时代》和《写真的思考》等。

他在大学院的时期,正好是 20 世纪 70 年代“私摄影”活跃的时期,这是他持续研究“私摄影”的最大原因。从 20 世纪 80 年代开始,饭泽介绍并评论以荒木经惟为代表的知名摄影师作品,2000 年出版《私写真论》日文版(“写真”是“摄影”的日文名称)。

在饭泽耕太郎看来,广义上,所以具有摄影主体(即拍照的人)的照片,都可以被称为“私摄影”。而当拍照的人有意识地通过拍照来探寻自我、以及“我”与周围环境和他者之间的关系时,就是《私摄影论》想要着重探讨的狭义的“私摄影“。

所以,普通家族的家族影集属于广义的“私摄影”。而如日本摄影师植田正治那样“意识性、自发性地想要拍家里人”,并且通过摄影“去探究他和家人、家族之间的联系”的,即为狭义的“私摄影”。

如果反过来思考“世界上有不是‘私摄影’的摄影吗?”饭泽对此认为,银行的监视器可能不是,因为监视器后面没有人(摄影的主体),除了它以外可能都是广义上的“私摄影”。他举了艺术家徐冰的作品《蜻蜓之眼》为例,这是一件利用网络上大量监控录像,经过剪辑和重新配音讲述故事的“剧情长片”。饭泽觉得这是一件非常有意思的作品,“作为一种‘反摄影’的装置……就是没有人在操作,但是它有一种自主性在。”

但他并非想要提出一个“唯一正确的答案”,而是“希望积极地把握附着在‘私摄影’这个词语上的多义性及其意义的广度”表达出来。要对“私摄影”进行定义,辨明其可能性,“首先必须要做的就是对几位摄影家的创作行为进行探讨、研究”。《私摄影论》中选择中平卓马、深濑昌久、荒木经惟、牛肠茂雄四位摄影家,以他们的生平、创作背景、当时的社会评论、摄影家的自我阐释,及其周围人的态度,试图展现“私摄影”的可能性。

这四位都是饭泽长期关注和评论的摄影家,他们在日本摄影表现的历史中占据了非常稳固的位置,“有时甚至达到了让历史方向发生巨大转变的效果”。

1934 年出生的深濑昌久,创作生涯经历了非常明显的风格转变。在饭泽看来,他是一个被“莫名其妙的冲动附体”的摄影家,“再没有一位摄影家能够像深濑昌久那样,醉生梦死般地持续执着于摄影这种表现手法”。

饭泽将深濑昌久从《杀猪》个展、摄影集《游戏》、《鸦》到《家族》和《父亲的记忆》的创作过程,看作是“某些东西正在从他的摄影世界中一点一点地消失”的过程。这个消失的东西如果从实体来看,是他的妻子洋子、他内心深厚的孤独感、以及故乡与家族。摄影对深濑来说,“就是照亮黑暗的明灯,是垂在测量井深的绳子前端的那个坠子”,他在通过摄影探寻自我(“坠子”)。在深濑 1992 年醉酒后从楼梯上摔下、失去意识之前创作的系列《私景 1992》中,他以自己的脸或身体的一部分入镜,并表示“所有拍摄到的事物,可以说都是我自身的反映,是‘私景’”。

深濑昌久的这些作品被饭泽看作“某种独一无二的、彻底探索‘私摄影’的尝试”,“倘若不冒那样的危险,估计也就无法看清那个令人厌烦却又极具魅惑的怪物的真正面目吧”。

出自深濑昌久“私景”系列,美深町,1989 年

出自深濑昌久“私景”系列,美深町,1989 年

出自深濑昌久“私景”系列,美深町,1989 年

出自深濑昌久“私景”系列,美深町,1989 年

在“私摄影”中,荒木经惟可能是最为大众熟知的。他在“私摄影”领域的实践有着“独特的广度”,也是书中四位摄影家中唯一还在频繁进行着拍摄的摄影家。由于荒木经惟的创作数量颇多,2000 年之前出版的摄影集、对谈集就已经接近 200 本。即便仅从“私摄影”的维度分析荒木经惟,也绝非易事。饭泽在书中选取了两点展开谈其“私摄影”创作——拍摄自己妻子的荒木,和将自己的形象放入摄影作品中的荒木。

1940 年出生于东京平民区的荒木经惟,毕业后进入广告代理公司电通的摄影部工作。他在电通认识了妻子阳子,两人在 1971 年结婚。荒木经惟那本宣告了日本“私摄影”诞生的《感伤之旅》,即在两人的新婚之旅中拍摄。

这并不是一本全然描绘新婚所见的摄影集。在《感伤之旅》的卷首中,荒木在左手写的书信体《私小说宣言》中写道:“我并不是说‘因为我拍摄了自己的新婚旅行,所以这些是真实的照片’……一直以来我都觉得,用私小说来形容我的摄影是最贴切的。而且,我认为,私小说才是最接近摄影的。我只是原原本本地按照新婚旅行的行程对照片进行了排列”。

这也是荒木“私摄影”的最大特性——私生活与故事之间难以辨识的混淆。在他之后的创作中,他甚至直接通过调整数字转盘,将真实的日期与虚假的日期混杂在一起,比如 1980 年出版的《荒木经惟的伪日记》中,“4.1 愚人节”和“8.15 日本战败日”这类日期的照片就出奇地多。

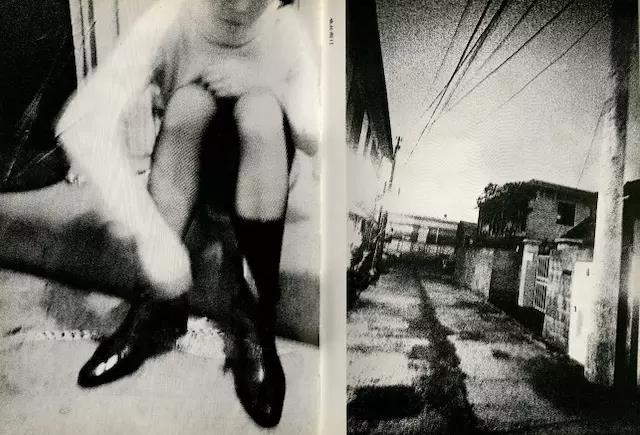

《感伤之旅》中,荒木去除了新婚之旅的快乐,而是选取了很多带着某种“沉浸在忧愁之中的表情”。他甚至在影集中间描绘“死”的部分中,选用了如骷髅一般的吃了一半的苹果、像石棺一般的长凳、顺流而下的船,点缀着死亡(异界)的意向。

而这本画册中,也多次出现非常隐私的性画面。这也是一些人片面将“私摄影”误读为只是裸露、性的摄影。对于”私摄影“来说,“是否出现性爱画面的判断依据,只是基于对这个故事而言它是否是必要的。”

饭泽将《感伤之旅》中的性爱画面看作是“把阳子从死的世界拉回生的世界的仪式”。那张出名的阳子蜷缩着躺在船上的照片,被解读为“作为死者的阳子”。所以,“荒木摄影作品中的“性”并不是单纯为了表现‘性’而存在的,而是因为对这个故事而言它们是必要的。”

饭泽在讲座中表示:

“这是新婚旅行,所以阳子应该是开心的,但照片上的她完全没有开心的反应。她笑着的照片在这本摄影集里一张也没有。但其实在之后公开的新婚旅行期间的彩色照片中,阳子笑得很开心。”

“其实他拍的是石凳,但是看起来特别的像棺材。就像这样,有非常多死的意象出现。”

饭泽在讲座中表示:

“在船上睡觉的阳子。以这个故事的进程来推断,这是作为死者的阳子,而她的这个姿势,又和母亲肚子里浮在羊水中的胎儿的姿势一致,但事实上,她是 23 岁的年轻新娘。”

“借由新婚夫妇的日常性爱画面,荒木把阳子从死的世界拉回到了生的世界。在这样的故事流程之下加插入性爱画面,我认为这也是荒木独特的叙事能力的体现。”

阳子是荒木经惟摄影行为的第一个也是最优秀的批评家。她并不忌讳这样的自己在荒木的照片中频繁出现,而是“观察照片展现出来的她自己及她与荒木经惟之间的关系并反复加以思考”。对于荒木拍摄她拿着夏橙的手的照片,阳子感受到的是“对面的他也在吃着夏橙,并且直接用他那带有夏橙味道的手按快门的情景……他拍摄的不是我的照片,而是我与他之间漂浮着的那种浓密的感情”。

饭泽认为,在这样的“拍与被拍摄的关系”中,并没有哪一方处于优势地位,或者说,也不存在一方施与而另一方接受这种片面的关系。

然而,即便是阳子,在“不想被拍了”与“如果不再被拍摄了会很寂寞”之间有一种矛盾心理。她在《我的爱情生活》中写道:“后者的心情,总觉得有种被无情虐待的感觉。男人与女人的关系和拍摄与被拍摄的关系重叠在一起,如此深刻地不断体验着这双重的深厚关系,令我开始担心,自己是否已无法在原本那种单纯的关系中得到满足”。

另一位“私摄影”摄影家深濑昌久的妻子洋子也发出过类似的抱怨(更像是指责),“十年间,他一边与我一起生活,一边只是在镜头中注视我,他所拍摄的我,毫无疑问,只不过是他自己而已。”

摄影家的妻子们提出了质疑,即“私摄影”是否是一种带有“自私”性的创作欲?饭泽认为,私摄影确实是种“自私”的行为,但这需要从消极和积极两个方面去理解。

他对《好奇心日报》表示:“消极来看,像艺术家的艺术创作行为,确实对周围的人来说其实是种麻烦、打扰。但是从积极方面来看,因为艺术家自私的行为,确实是能带来艺术上的一种突破,这也是好的一件事情……但不能因为这个去否定他们的艺术创作。如果要去批判这种自私的艺术创作的话,那就没有艺术了。”

荒木经惟“私摄影”中另外一个特别之处在于,他总是出现在自己的摄影作品中。在《感伤之旅·冬之旅》中就收录了结婚仪式纪念照中的荒木,在病房里带上纸质口罩的荒木经惟,在葬礼上手持阳子遗照的荒木经惟,怀抱骨灰盒乘坐小田急线回家的荒木经惟。他毫不介意地将这样的照片纳入自己的摄影集中,而看照片的“我们”却毫不犹豫地接受了这样的行为。

如果严格将“按下快门的人”看作摄影师的话,将这样的照片看作荒木的作品是不合适的。那为什么“我们”接受了?饭泽认为,在摄影作品中登场的“荒木们”,其实是荒木的一种符号。而他标志性的黑框眼镜加八字胡形象,“大概也是为了让自己彻底符号化”。

这一点在《荒木经惟的伪日记》中更甚,相册的 187 张照片中有 19 张出现了荒木经惟本人。到了 20 世纪 90 年代,荒木选择了其它形式的分身进入他的作品——被称为“科摩多”的恐龙、蜥蜴、鳄鱼等模型。“科摩多”时而从酒店阳台俯视街区,时而被放置在贝多芬墓的旁边,时而被塞进丰满女人的两腿之间。在《A 的乐园》系列作品中,“科摩多”甚至得到了主角的地位。“只要拍摄他们,那里就会直接幻化成‘A 的乐园’,因为‘拍摄的就是我’”。荒木经惟让自己分裂,就像是透明人一般轻松地渗透到“人世间、时代、拍摄对象”内,完成同化的过程。

“实物与符号,荒木经惟与‘荒木’,他在照片之中刻意地调换位置,将他们之间的界限变得暧昧难辨。他正是通过这样的摄影行为,在持续不断地追问这样一个问题,即,真正的唯一的‘我’,真的存在吗?面具背后的‘真实面孔’是不存在的。倘若想要强行撕下面具,那就只会连着深嵌在内的肉一起撕下来。相反,不论是什么样的面具,戴在身上的时候,都会成为留着血液的活生生的皮肤,逐渐和‘我’粘连在一起。”

荒木经惟在此走过了一条探寻自我,进而通过符号化、分身让自己消失的过程。“比较理想的私摄影状态,是一边在探寻自己的同时,让自己消失。”饭泽将这种消失解释为东方哲学中“无”的概念。他认为:“(荒木)那样的作品的话——就先有追求自我,再尝试消除自我的作品,比一开始就‘无’的东西,是要有趣多的。”

但这个理想状态很难达到,“询问自我、探寻自我,其实越问,就会越来越不知道自己是谁”。而书中的四位摄影家都并没能达到这个最理想的状态,在他们私摄影实践的后期,“中平卓马丧失了记忆,深濑昌久几乎在进行‘自杀性’的行为,牛肠茂雄也是非常年轻就过世了”。

而持续“梦想着消除自我”的荒木经惟,也在去年遭到了自己拍摄了 16 年的模特 KaoRi 的公开指责。KaoRi 发了《这样的知识,真的正确吗?》的长文,提到了自己“被迫裸体”,被强迫在很多人围观下拍摄裸照,不经过商量荒木就擅自使用“KaoRi 的性爱日记”这样的露骨题目。这些行为都导致了 KaoRi 的精神压力,遭遇“被人跟踪,被人闯进家里,写真集被偷,垃圾被翻,邮箱被塞进没有邮戳的诡异明信片”。在美国 #MeToo 运动的影响之下,KaoRi “才觉得自己没有必要继续为他所构筑的虚构去献身”。

饭泽于 2018 年写了一篇文章表明了自己对此事件的观点。在阅读 KaoRi 的文章时,饭泽最强烈的感受是时代发生了改变。他在《好奇心日报》的采访中也提及了时代变化下,荒木与模特之间关系的转变。

“早期的时候,荒木和周围模特关系非常好,因为模特想的是要自我表现,当时荒木也需要她们的表现,所以他们之间的关系是和的。在 90 年代的时候,年轻女孩子都会自己去找荒木,希望荒木能来拍她们,拍裸体的写真,当时(荒木)非常(有)人气。现在 KaoRi 问题最大的一个点在于,2000 年之后,模特所需求的东西,和荒木想要的东西已经发生了一个不同的转变,他们已经合不上了,所以才会这样的问题。”

2001 年开始和荒木合作的 KaoRi 是被要求去参与拍摄这件事。“90 年代荒木在创作的时候,其实荒木和模特的关系更倾向于一个共同的作业,一起去做一个作品……现在荒木的做法可能不是一个好的做法,是强制地要求模特做这样的事情,就不如之前的共同作业。(这)当中其实是有两个人的主体,模特和摄影师,他们在碰撞。但是像早期荒木和深濑和他们妻子之间的,是共同作业的状态,那个状态是比较理想的。”

2018 年 10 月《私摄影论》中文版面世。在日文版出版后的 18 年里,摄影的义涵随着传播媒介和器材的改变发生了不小的变化。摄影从物质化的银盐走向了数字传感器,又在过去十年里走向手机。虽然饭泽归结的“不可控的、无法挽回的、开放的”私摄影特质,并没有发生太大变化。“但是因为一些网络特性,它会变得更加松散,容易扩散。”

网络放大了影像的传播速率。饭泽在 KaoRi 事件的发文中也提及了网络的作用。“在数字化时代已经变得突出的另一件事是,裸体的选择比以往更加危险。即使是一次性的冒险,网上的扩散也会引发意想不到的麻烦。”

摄影的展示媒介在经历了摄影集、展览的形式之后,到今天人人都可以手握一块小屏幕。当下的网络环境,每个人都可以传播自己的“私摄影”(广义),而每个人都可以在社交媒体上塑造自己的形象。饭泽认为这种表达,与几十年前荒木经惟将自己“符号化”有着相似之处。他在采访中表示:“数码时代的人在拍私摄影的时候,就是在把自己符号化的。比如说大家用 SNS,上面的那些‘我’其实都不是真的‘我’,只是一个符号化的‘我’。”

但《私摄影论》的论述停留在了 2000 年,饭泽本人并不常使用 SNS,他希望更年轻的世代可以对网络时代、手机时代下的“私摄影”进行研究。

由于 18 年的时间差,饭泽觉得今天来看《私摄影论》,是作为一个经典存在,而在这个时期出版《私摄影论》中文版意义非常。这几年里,饭泽常被邀请来中国做“私摄影”方面的讲座,去年北京三影堂也举办了植田正治回顾展。他觉得“现在的中国摄影现状,跟当时的日本(摄影)是在一个平行线上的。”

在社会转型的变化之下,人们开始更多的探索自我,而摄影的便利化又给了更多人以摄影的方式进行探索的可能性。复旦大学新闻学院的顾铮教授刊登于 2006 年《今日美术》上的《“摄影,就是你的私生活;私生活,就在你的摄影中!” ——中国私摄影论 》中,将中国私摄影产生的社会条件归结于“90 年代中期以后,中国社会向大众消费社会转型”。在社会意识形态与价值观的变化中,与大众传播媒介同步成长起来的新一代中国青年,开始以摄影为主要手段表达自我的欲望。

“当时日本也是一样,一开始大家追求的都是写实主义、社会报道,然后我们在经过了一个演变之后,才开始,尤其是到 90 年代开始探寻自我,我觉得这样的一个路程,之前在日本发生过这样一个演变,其实在中国现在正在发生。”

“虽然在这之前,中国的摄影家们也各自进行了一些探寻自我的摄影尝试,但我觉得在这之后,这一主题会在中国变得更为强烈、更为切实。”

(采访翻译:《私摄影论》策划编辑 唐诗)

本网站及其公众号为公益性网络平台,所发图文仅供传播信息、介绍知识、说明问题之用;相关版权归原作者所有,转载请务必注明出处和作者。

稿件一经选用,即视为作者同意本网免费将其使用于本网或与本网有合作关系的非赢利性各类出版物、互联网与手机端媒体及专业学术文库等。

由稿件引起的著作权问题及其法律责任由作者自行承担。

了解更多动态,请扫描二维码,关注我们的微信公众号: